HbA1cとは

HbA1cは、赤血球中のヘモグロビンが血中のブドウ糖と結びついた割合(%)を示す指標です。赤血球の寿命は約120日とされ、この期間中にヘモグロビンが一度ブドウ糖と結合すると、赤血球が寿命を迎えるまでその状態が維持されます。この特性により、HbA1cの値は直前の食事や運動といった一時的な影響を受けず、過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖状態を反映します。血糖値が高ければHbA1cも高く、低ければHbA1cも低くなるため、HbA1cは血糖コントロールの状態を把握するための有効な指標として、糖尿病のリスク評価にも活用されています。

HbA1cは、赤血球中のヘモグロビンが血中のブドウ糖と結びついた割合(%)を示す指標です。赤血球の寿命は約120日とされ、この期間中にヘモグロビンが一度ブドウ糖と結合すると、赤血球が寿命を迎えるまでその状態が維持されます。この特性により、HbA1cの値は直前の食事や運動といった一時的な影響を受けず、過去1〜2ヶ月間の平均的な血糖状態を反映します。血糖値が高ければHbA1cも高く、低ければHbA1cも低くなるため、HbA1cは血糖コントロールの状態を把握するための有効な指標として、糖尿病のリスク評価にも活用されています。

血糖値との違い

血糖値は日々の食事や運動の影響を受けやすく、一日の中でも大きく変動します。健康診断では通常、空腹時に採血を行うため、血糖値が実際よりも低く測定されることがあり、一時的な上昇が見逃されてしまう場合もあります。一方、HbA1cはそうした短期的な変動には左右されず、日常的な血糖の平均状態を知る手がかりとなります。糖尿病が進行すると血糖値の上下動が大きくなる傾向があるため、HbA1cはその早期発見にも役立ちます。

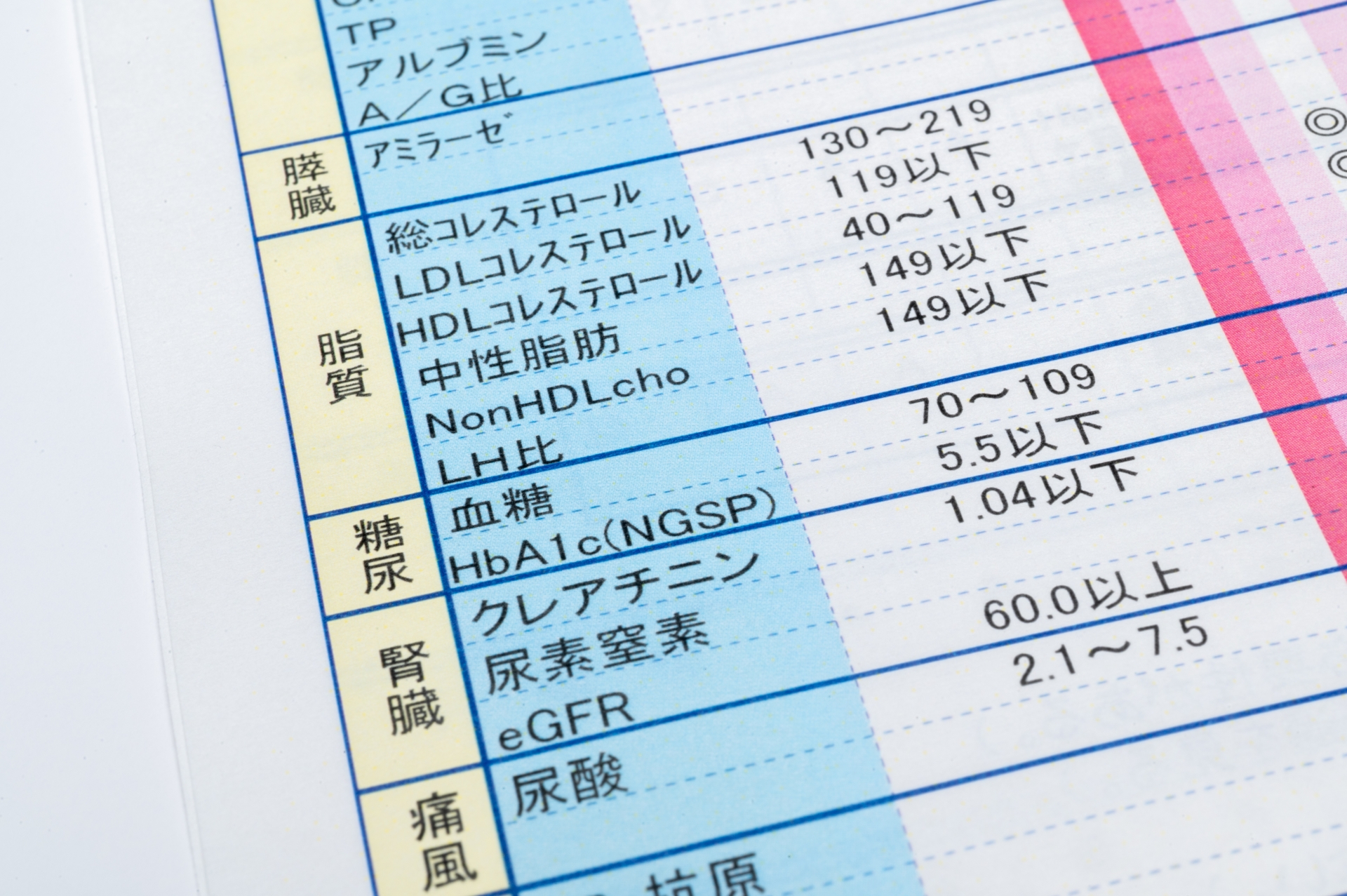

HbA1cの基準値

特定保健指導では、性別や年齢に関わらず、HbA1cは5.6%未満が正常とされています。日本糖尿病学会の定義では、以下の通り分類されています。

| 4.6~6.2% | 正常範囲 |

|---|---|

| 6.0~6.4% | 糖尿病の可能性あり |

| 6.5%以上 | 糖尿病の可能性が高い |

なお、実際の診療においては、患者様の年齢、基礎疾患、常用薬の内容、認知機能などを考慮し、個別に目標値が調整されることもあります。既に糖尿病と診断されている方は、合併症を防ぐ観点からHbA1cを7.0%未満に保つことが望ましいとされています。

HbA1c値が高いとどうなるか

HbA1cが高いということは、長期間にわたり高血糖状態が続いていることを示しており、血管への負担がかかっている可能性があります。HbA1cの値が6.5%を超えると糖尿病の疑いが強まり、より詳細な診断のためにブドウ糖負荷試験など追加の検査が行われることになります。

HbA1c値の上昇と合併症リスク

HbA1cの値が高い状態が続くと、全身の血管が慢性的にダメージを受け、様々な合併症を引き起こす可能性が高まります。特に、心筋梗塞・狭心症・脳卒中といった大血管障害に加え、糖尿病の進行に伴って生じる細小血管障害(糖尿病性神経障害・網膜症・腎症)の発症リスクが高まります。血糖値が高い状態が続くことで、血管の壁が傷つきやすくなり、深刻な状態に進行することがあります。

細小血管障害

糖尿病によって細い血管が障害を受けて発症する代表的な疾患が以下の3つです。

- 糖尿病性神経障害

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

大血管障害

高血糖状態が長期間にわたって続くと、動脈硬化が進み、太い血管にも障害が及びます。これにより、以下のような重大な疾患が引き起こされるリスクが高まります。

- 脳卒中(脳出血・脳梗塞)

- 冠動脈疾患(心筋梗塞・狭心症)

- 末梢動脈疾患(閉塞性動脈硬化症)

その他に関連する疾患

高血糖は血管以外にも様々な部位に影響を及ぼします。以下のような疾患も糖尿病に関連して発症リスクが高まると考えられています。

- 認知症

- 歯周病

- 糖尿病性足病変(壊疽や潰瘍など)

HbA1c値の上昇を招く他の疾患

HbA1cの値が高くなる原因は、必ずしも糖尿病だけとは限りません。以下のような疾患でもHbA1cの値が上昇することがあります。

異常ヘモグロビン症

ヘモグロビンの構造異常によって生じる先天的な疾患で、多くの場合は無症状のまま経過しますが、HbA1c検査で異常値が出ることで初めて気づかれることがあります。重度のケースでは貧血を伴う場合もあります。

甲状腺機能亢進症

甲状腺ホルモンの過剰分泌によって、体重減少・手の震え・頻脈などの症状が現れます。この状態ではHbA1cの値が実際よりも高く出る「偽性高値」が生じることがあります。正確な診断には甲状腺ホルモンの血液検査が必要です。

腎不全

腎機能が低下すると、血中の尿素窒素(BUN)が上昇し、その影響でHbA1cが実際よりも高く表示されることがあります。これも「偽性高値」の一因とされています。