このような症状はありませんか?

- 排便後に残便感がある

- 肛門周りにイボやしこりのようなできものがある

- 座った時や排便時に肛門の痛みを感じる

- 肛門からの出血がある

- お尻の周りにかゆみがある

- 出産後にお尻にしこりができた

肛門内科について

肛門内科では、肛門やその周囲に生じる痛み・かゆみ・しこり・できものなど排便に関する様々なお悩みに対応しています。なかでも多く見られるのは「痔」ですが、いぼ痔(内痔核・外痔核)、切れ痔(裂肛)、痔ろうなど種類は複数あり、症状や状態に合わせた治療が必要です。恥ずかしさから受診を躊躇う方も多いですが、なかには痔だと思って受診した結果、大腸がんや潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患が見つかるケースもあります。

当院では、熟練の医師が患者様のプライバシーに配慮しながら診療を行っています。お尻や便通に異常を感じた際は、遠慮なくご相談ください。

痔

いぼ痔

肛門周囲には血管が密集しており、排便時以外に肛門をしっかり閉じるためのクッションのような役割を担っています。この組織が腫れて突起状になった状態が「いぼ痔」です。肛門の内側にできた場合は「内痔核」、外側にできた場合は「外痔核」と呼ばれます。

内痔核は柔らかく、痛みを感じにくいのが特徴ですが、便が擦れることで出血することがあり、多くは排便時の出血や、痔の脱出によって発見されます。

一方、外痔核は知覚神経が通っている皮膚部分に発生するため、鋭い痛みを伴うことが多いものの、出血はほとんどありません。

内痔核

肛門の内側には「歯状線」という境界があり、その外側は皮膚、内側は粘膜で覆われています。この粘膜部分に発生するいぼ痔を「内痔核」と呼びます。粘膜には知覚神経が通っていないため、ほとんど痛みを伴いません。

肛門の内側には「歯状線」という境界があり、その外側は皮膚、内側は粘膜で覆われています。この粘膜部分に発生するいぼ痔を「内痔核」と呼びます。粘膜には知覚神経が通っていないため、ほとんど痛みを伴いません。

しかし、硬い便が通過して内痔核に触れると出血することがあり、便器が鮮血で染まるほど出る場合もあります。出血がなくても、排便時に痔が便と一緒に肛門外へ出てしまい、そこで初めて気付くこともあります。初期段階では自然に戻りますが、進行すると指で押し込まなければ戻らなくなり、さらに悪化すると押しても戻らない状態になります。

当院では、痔核の進行度や症状だけでなく、排便習慣や生活環境も考慮し、患者様1人ひとりに適した治療方法をご提案しています。

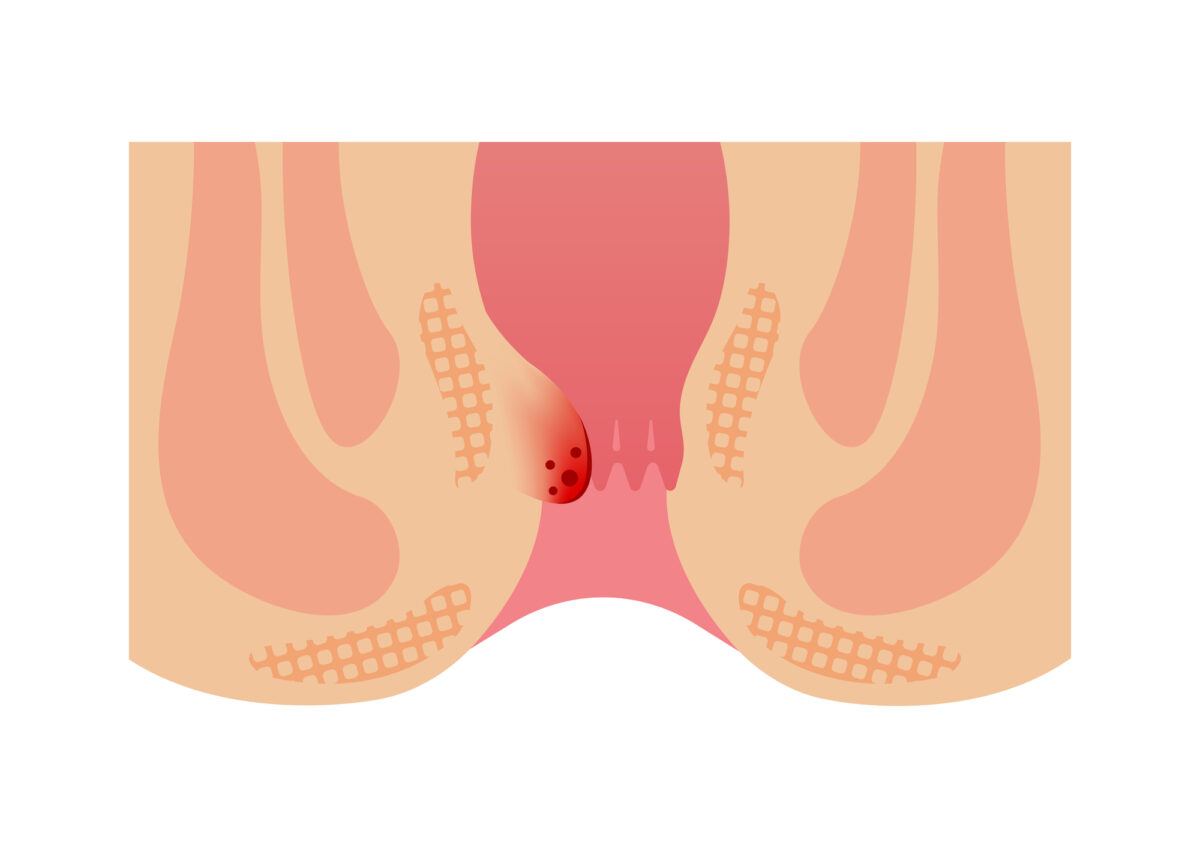

外痔核

外痔核は、知覚神経が分布している肛門周囲の皮膚に発生するため、強い痛みを伴うのが特徴です。特に血栓性外痔核になると、血豆のような腫れが肛門部にでき、重い物を持ち上げるなど力を入れた際に鋭い痛みが生じます。そのため、症状がある間は力仕事や腹圧のかかる動作を避けることが大切です。治療はお薬を用いた保存的療法が中心で、症状の緩和と自然治癒を目指します。

外痔核は、知覚神経が分布している肛門周囲の皮膚に発生するため、強い痛みを伴うのが特徴です。特に血栓性外痔核になると、血豆のような腫れが肛門部にでき、重い物を持ち上げるなど力を入れた際に鋭い痛みが生じます。そのため、症状がある間は力仕事や腹圧のかかる動作を避けることが大切です。治療はお薬を用いた保存的療法が中心で、症状の緩和と自然治癒を目指します。

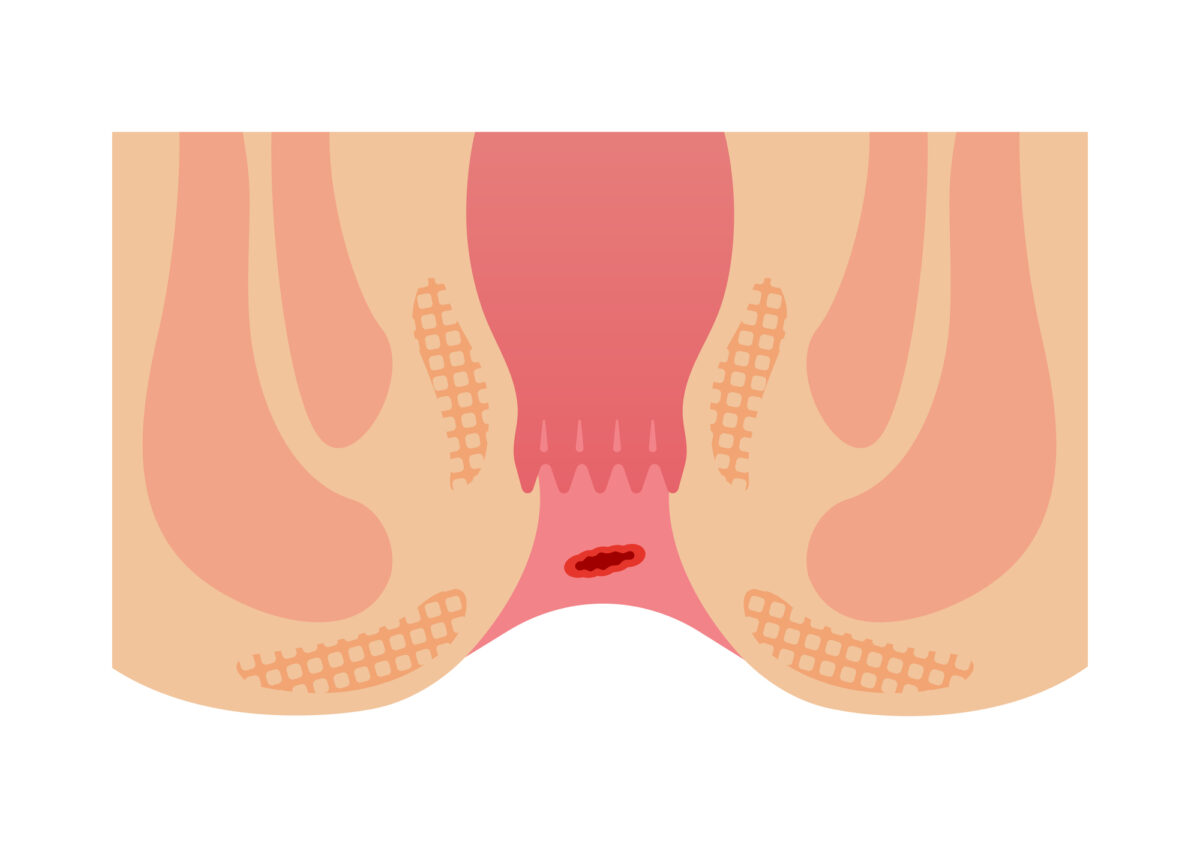

切れ痔

切れ痔は、肛門の皮膚が裂ける・傷ついた状態を指します。硬い便の排出や、下痢を繰り返すことによって発生し、排便時に鋭い痛みや出血を伴います。多くは短期間で症状が軽減し、出血量も少なめですが、再発しやすいのが特徴です。

切れ痔は、肛門の皮膚が裂ける・傷ついた状態を指します。硬い便の排出や、下痢を繰り返すことによって発生し、排便時に鋭い痛みや出血を伴います。多くは短期間で症状が軽減し、出血量も少なめですが、再発しやすいのが特徴です。

特に慢性的な便秘がある場合、切れ痔を繰り返すことで肛門の組織が線維化・瘢痕化し、肛門が狭くなることがあります。こうなると排便時の激しい痛みが長く続き、重症化すると手術が必要となる場合もあります。症状がある際は、早めの受診が重要です。

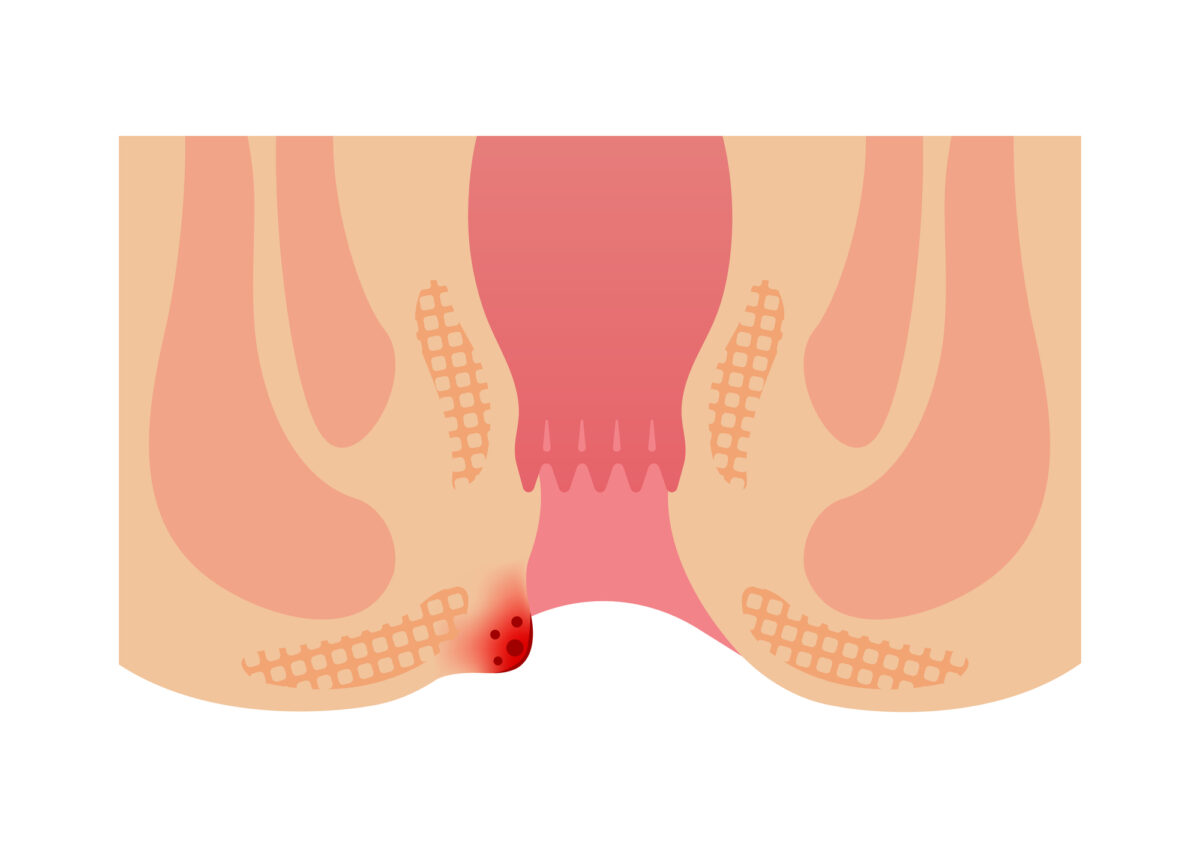

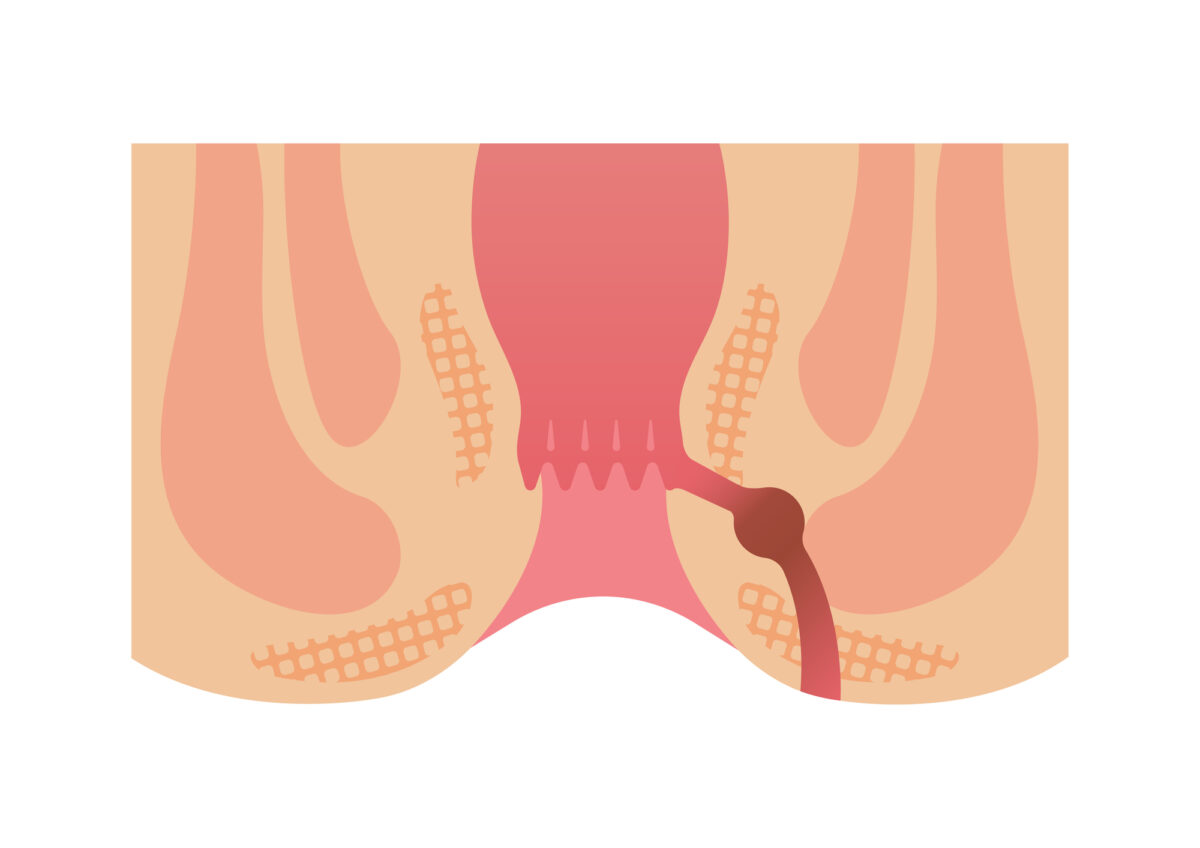

痔ろう

肛門の内側と外側の境目にある「歯状線」には、肛門陰窩という小さな窪みがあります。下痢を繰り返すと便がこの窪みに入り込み、付着した細菌によって肛門腺が炎症を起こし、肛門周囲膿瘍が発生します。膿は外へ排出されようと組織内を通り、肛門周囲の皮膚と繋がる穴を形成します。この通路ができた状態が「痔ろう」です。放置するとトンネル状の通路が広がり、肛門の機能に重大な障害を残す恐れがあります。

肛門の内側と外側の境目にある「歯状線」には、肛門陰窩という小さな窪みがあります。下痢を繰り返すと便がこの窪みに入り込み、付着した細菌によって肛門腺が炎症を起こし、肛門周囲膿瘍が発生します。膿は外へ排出されようと組織内を通り、肛門周囲の皮膚と繋がる穴を形成します。この通路ができた状態が「痔ろう」です。放置するとトンネル状の通路が広がり、肛門の機能に重大な障害を残す恐れがあります。

肛門周囲膿瘍の段階では、痛みや熱感、発熱などの症状が見られますが、痔ろうに進行すると皮膚に穴が開いて膿が出るため、痛みが軽減します。このため、そのまま放置してしまう方もいますが、症状はさらに進み、稀にがん化する場合もあります。また、クローン病など他の病気が原因で発症することもありますので、異常を感じた場合は、お早めに当院までご相談ください。

肛門内科で行う主な検査

肛門鏡

診察台で膝を抱えるように横向きの姿勢を取って頂きます。タオルを掛けたうえで、下着は膝の位置まで下ろしてください。痛みを和らげるために表面麻酔のゼリーを塗布し、その後、医師が指診と肛門鏡を用いた観察を行います。出血の有無や痔の状態を確認し、検査はおよそ1分で終了します。

大腸カメラ検査

痔の症状に見えても、大腸の疾患が潜んでいる場合があります。肛門鏡では原因が特定できない時は大腸カメラ検査を受けることが望まれます。肛門から内視鏡を挿入して大腸全体の粘膜を詳しく観察でき、大腸がんなどの早期発見に有効です。当院では鎮静剤を使用して、ウトウトした状態で検査を受けられ、内視鏡の挿入方法も軸保持短縮法を用いることで痛みや不快感を最小限に抑えられます。検査は内視鏡専門医・指導医が担当し、プライバシーにも十分配慮しておりますので、安心して受けて頂けます。

痔の症状に見えても、大腸の疾患が潜んでいる場合があります。肛門鏡では原因が特定できない時は大腸カメラ検査を受けることが望まれます。肛門から内視鏡を挿入して大腸全体の粘膜を詳しく観察でき、大腸がんなどの早期発見に有効です。当院では鎮静剤を使用して、ウトウトした状態で検査を受けられ、内視鏡の挿入方法も軸保持短縮法を用いることで痛みや不快感を最小限に抑えられます。検査は内視鏡専門医・指導医が担当し、プライバシーにも十分配慮しておりますので、安心して受けて頂けます。