クローン病について

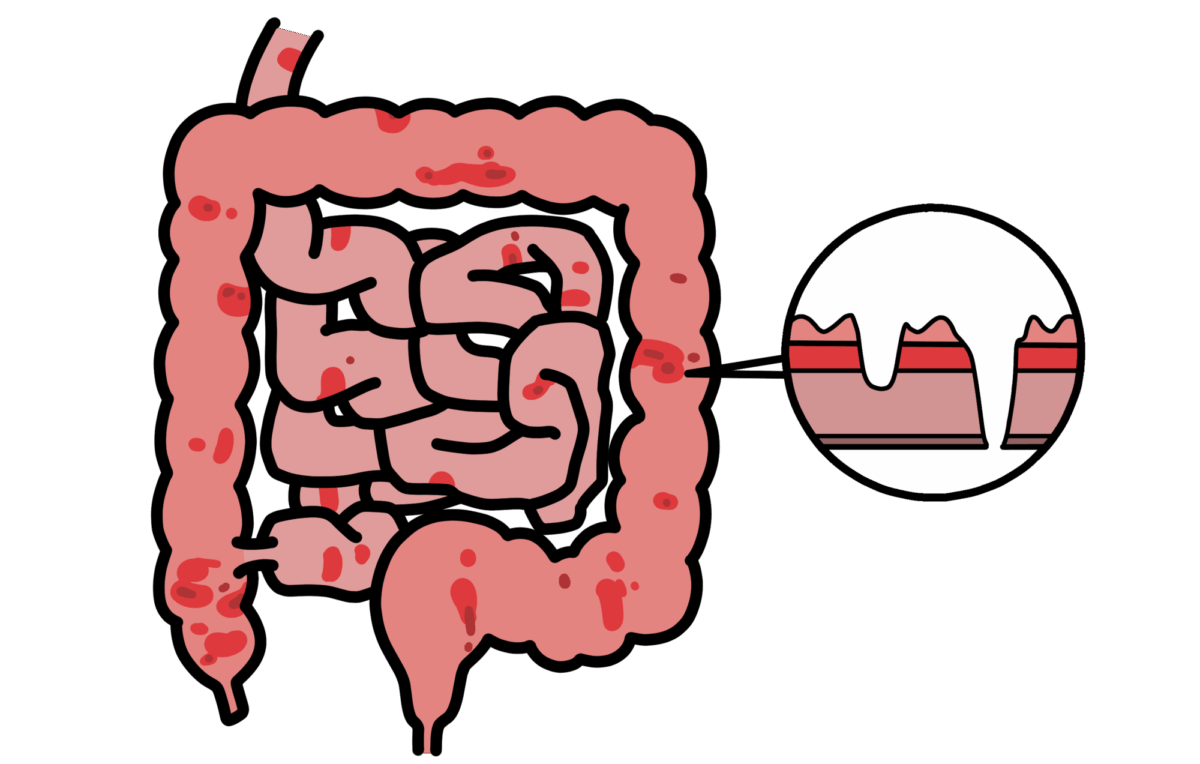

クローン病は、口腔から肛門に至るまでの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍が生じる可能性がある慢性の疾患で、「炎症性腸疾患(IBD)」に分類されます。なかでも小腸と大腸の境目付近(小腸末端部)に病変が集中しやすく、炎症の部位が連続せず飛び飛びに発生するという特徴があります。特に若い男性に多く見られる傾向があります。

クローン病は、口腔から肛門に至るまでの消化管のどの部位にも炎症や潰瘍が生じる可能性がある慢性の疾患で、「炎症性腸疾患(IBD)」に分類されます。なかでも小腸と大腸の境目付近(小腸末端部)に病変が集中しやすく、炎症の部位が連続せず飛び飛びに発生するという特徴があります。特に若い男性に多く見られる傾向があります。

発症の明確な原因はまだ解明されていませんが、遺伝的な要素やウイルス感染、免疫異常などが関係していると推測されています。治療には入院が必要となるケースも多く、当院では重症例や専門的治療が求められる場合に備えて、連携医療機関をご紹介する体制を整えています。

また、クローン病は厚生労働省が指定する「難病」に含まれており、医療費の助成制度を利用できる場合があります。

クローン病の主な症状

クローン病の症状は患者様によって異なりますが、代表的なものとしては腹痛や下痢がよく見られます。これに加えて、発熱、血便、体重減少、貧血、全身のだるさ、腹部にしこりを感じるような腫瘤などが現れることもあります。

さらに、瘻孔(ろうこう)や腸閉塞、膿瘍(のうよう)などのほか、肛門周囲の病変、関節炎、虹彩炎、結節性紅斑といった全身の炎症性疾患を伴うこともあります。これらの合併症の有無によって、症状の程度や治療内容も異なります。

クローン病と似た症状を示す疾患

クローン病の症状は個人差が大きく多岐にわたりますが、特に頻繁に見られるのは下痢や腹痛です。この他にも、発熱、血便、体重減少、貧血、倦怠感、腹部のしこりといった症状が現れることがあります。さらに、病状が進行すると瘻孔や腸閉塞、膿瘍といった消化管の合併症のほか、関節炎、虹彩炎、結節性紅斑、肛門周囲の病変など、全身に影響が及ぶケースも見られます。これらの合併症の有無によって症状の現れ方が異なります。

クローン病と症状が類似しており、鑑別が必要となる疾患には次のようなものがあります。

腸結核

腸結核は、結核菌が腸に感染して炎症を起こす感染症です。発症すると、腹痛、発熱、全身のだるさといったクローン病に類似した症状が現れるため、鑑別診断が重要です。

NSAIDs潰瘍

NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の長期使用などにより、消化管の粘膜に潰瘍が形成されることがあります。これをNSAIDs潰瘍と呼び、上腹部の痛み、胃の不快感、胃もたれなどが主な症状です。

潰瘍性大腸炎

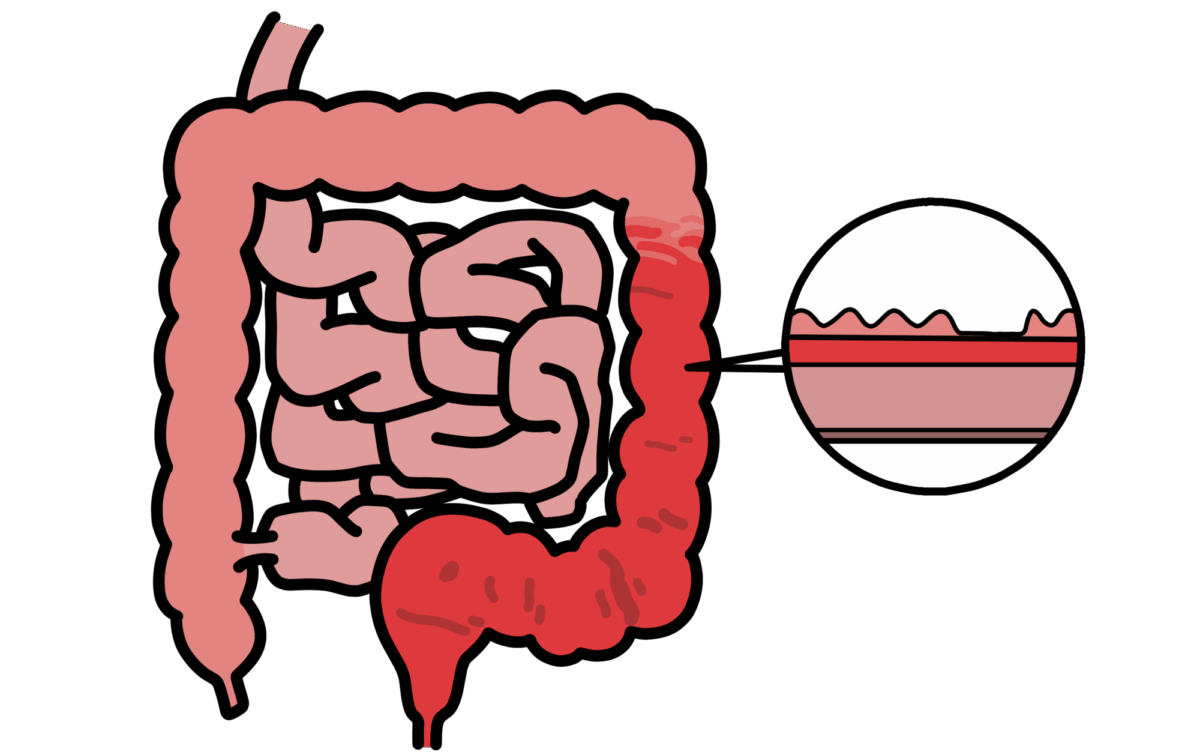

潰瘍性大腸炎もクローン病と同じく、炎症性腸疾患のひとつで、厚生労働省の指定難病に認定されています。大腸を中心とした粘膜に慢性の炎症が起こり、下腹部の不快感、粘血便や血便を伴う下痢、発熱、腹痛、貧血、体重減少など、様々な消化器症状が見られます。特徴的なのは、症状が良くなる、悪化するを繰り返す「再燃・寛解」の周期がある点です。

潰瘍性大腸炎もクローン病と同じく、炎症性腸疾患のひとつで、厚生労働省の指定難病に認定されています。大腸を中心とした粘膜に慢性の炎症が起こり、下腹部の不快感、粘血便や血便を伴う下痢、発熱、腹痛、貧血、体重減少など、様々な消化器症状が見られます。特徴的なのは、症状が良くなる、悪化するを繰り返す「再燃・寛解」の周期がある点です。

クローン病の原因

クローン病の明確な発症原因は、現在も完全には解明されていません。かつては、遺伝的体質や麻疹ウイルスなどの感染、食事に含まれる特定の成分による腸管粘膜への異常反応、さらには腸の微小血管における血流障害などが原因として指摘されてきました。

しかし、近年の研究では、遺伝的な素因を持つ人が、食生活や腸内細菌叢(フローラ)に対し、腸管内の免疫細胞(特にリンパ球)が過剰に反応することが、発症の引き金になると考えられるようになっています。

また、クローン病は欧米をはじめとする先進国での発症率が高いことから、動物性脂肪やタンパク質の摂取量が多い食生活が、リスク要因の1つである可能性も示唆されています。

クローン病の検査

まずは問診で、現在の症状や経過について詳しくお伺いします。その後、血液検査を行い、炎症の有無や貧血の兆候などを確認します。特に貧血が見られ、クローン病が疑われる場合には、大腸カメラ検査などの画像検査を実施します。

大腸カメラ検査でクローン病の特徴的な潰瘍や腸管の変化が確認された場合には、クローン病と診断されます。当院でも大腸カメラ検査を行っており、専門医が質の高い検査を実施しています。

潰瘍性大腸炎との違い

クローン病と混同されやすい疾患に潰瘍性大腸炎があります。どちらも炎症性腸疾患に分類され、似たような症状を伴いますが、腸管に現れる病変の分布に大きな違いがあります。

潰瘍性大腸炎は、大腸の粘膜に炎症が連続的に広がるのが特徴で、通常は直腸から始まり、大腸全体に病変が及ぶこともあります。一方、クローン病では、病変が不連続に生じる「スキップリージョン」が見られ、正常な部分と炎症部位が交互に存在するのが特徴です。また、縦方向に長く伸びる潰瘍(縦走潰瘍)や、小腸にまで病変が及ぶケースもあります。

このため、鑑別には大腸カメラ検査などで病変の範囲や分布を詳しく観察し、非連続性の有無、小腸への炎症の波及などを総合的に確認することが重要です。

クローン病の治療

クローン病は現在のところ根本的な治療法が確立されていません。そのため、症状を抑え、再燃を防ぐことを目的に、栄養療法・薬物療法・外科的治療などを組み合わせた総合的な治療が行われます。

栄養療法

腸閉塞や瘻孔などの合併症がある場合には、腸を休ませる必要があるため、消化管を使わずに静脈から栄養を補う「中心静脈栄養(IVH)」を行い、炎症の軽減と症状の緩和を目指します。

腸閉塞や瘻孔などの合併症がある場合には、腸を休ませる必要があるため、消化管を使わずに静脈から栄養を補う「中心静脈栄養(IVH)」を行い、炎症の軽減と症状の緩和を目指します。

薬物療法

5-アミノサリチル酸製剤(5-ASA)、副腎皮質ステロイド、免疫調節薬(免疫抑制剤)などが使用されます。これらのお薬は、腸管の炎症を抑えるとともに、再燃の予防にも役立ちます。

症状が落ち着いた後も再発を防ぐため、維持療法として5-ASA製剤や免疫調節薬の服用が継続されるケースが一般的です。

外科療法

瘻孔、腸閉塞、膿瘍などの合併症が生じている場合には、外科的手術を行うこともあります。

高度な治療が必要と判断される場合には、当院と連携している専門的な医療機関をご紹介します。

- 瘻孔:腸管同士、あるいは腸と皮膚などが異常に繋がってしまう状態です。

- 腸閉塞:腸の一部が狭くなる、癒着することで、内容物が通らなくなる状態を指します。軽度の場合は、内視鏡を用いた拡張術により改善が図れることもあります。

- 膿瘍:炎症や瘻孔が原因で膿が溜まり、腫れや痛みを伴うことがあります。

難病医療費助成制度について

「難病医療費助成制度」は、根本的な治療法が確立していない特定の難病に対して、国が医療費の自己負担を軽減するために設けた公的支援制度です。対象となることで、自己負担の割合が引き下げられたり、あらかじめ定められた上限額までの支払いに制限されたりと、経済的負担が大きく軽減されます。

この助成制度の対象となるかどうかは、疾患ごとに定められた「重症度の基準」を満たしているかによって判断されます。ただし、明確な重症基準に達していなくても、長期にわたる高額な治療が必要なケースについては、「軽症高額該当」として助成が認められることもあります。

クローン病もこの制度の対象となっており、診断の可否や重症度の判定には、以下のような医学的基準が設けられています。

診断基準

主要所見

- 縦走潰瘍(小腸では腸間膜側に多く見られる)

- 敷石像

- 非乾酪性類上皮細胞肉芽腫(連続切片で診断率向上、病理専門医の判断が望ましい)

副所見

- 広範囲に見られる不整形~類円形の潰瘍、またはアフタ様病変(3ヶ月以上持続することが要件。腸結核やベーチェット病、感染性腸炎などの除外が必要)

- 特徴的な肛門病変(裂肛、痔ろう、膿瘍、浮腫状皮垂など。専門医の診察が望ましい)

- 特徴的な胃・十二指腸病変(「竹の節状外観」「ノッチ様陥凹」などが見られる)

確定診断(確診例)に該当するケース

- 主要所見AまたはBのいずれかを満たす場合(※ただし虚血性腸病変・潰瘍性大腸炎などの除外が必要)

- 主要所見Cに加えて、副所見aまたはbを満たす場合

- 副所見 a、b、c全てを認める場合

疑診例に該当するケース

- 主要所見Cと副所見cの組み合わせ

- 主要所見AまたはBを認めるが、他疾患(潰瘍性大腸炎、腸型ベーチェット病、虚血性腸病変など)との明確な鑑別が困難な場合

- 主要所見Cのみが確認されている場合

- 副所見のうち、1~2項目のみを満たしている場合

重症度分類

クローン病が難病医療費助成の対象となるかを判断するために、「IOIBDスコア」という重症度分類が用いられます。このスコアは、臨床上の所見に基づいた10項目から成り、各項目が1点ずつの加点式で評価されます。

合計スコアが2点以上の場合には、クローン病の「重症例」として、医療費助成制度の対象となります。

IOIBDスコア

- 持続的な腹痛

- 1日6回以上の下痢、または粘血便の出現

- 肛門部病変の存在

- 瘻孔の形成

- 合併症のいずれかを有すること(ぶどう膜炎、虹彩炎、口内炎、関節炎、皮膚症状(結節性紅斑、壊疽性膿皮症)、深部静脈血栓症など)

- 腹部に腫瘤(しこり)を認める

- 体重減少

- 38℃以上の発熱

- 腹部の圧痛

- ヘモグロビン値:10g/dL以下

軽症高額該当について

クローン病の重症度分類(IOIBDスコア)において、重症基準に満たない場合であっても、長期にわたって医療費が高額となるケースでは、「軽症高額該当」として難病医療費助成の対象になることがあります。

- 助成を申請した月から遡って過去12ヶ月のうち、1ヶ月の医療費が33,330円を超えた月が3回以上ある方

- クローン病の診断から12ヶ月未満で、難病指定医による診断月から申請月までの間に、1ヶ月の医療費が33,330円を超えた月が3回以上ある方

クローン病に関するよくある質問

クローン病は完治しますか?

現時点では、クローン病の明確な原因が解明されておらず、根治を目指す治療法も確立されていないため、「治る」とは言いきれません。ただし、最近では生物学的製剤をはじめとする新しい治療薬が登場しており、これらの薬剤によって病状のコントロールがしやすくなっています。

入院が必要になることはありますか?

病状が重い場合や合併症がある場合には、入院による治療が必要になることがあります。例えば、完全中心静脈栄養による栄養管理が必要なときや、瘻孔の形成、小腸の病変によって手術が必要と判断された場合などが該当します。

クローン病の治療薬はどのような副作用がありますか?

使用する薬剤によって異なる副作用が報告されています。

- 5-アミノサリチル酸製剤:アレルギー反応、発疹、頭痛、吐き気、下痢、腹部の不快感など

- ステロイド:顔が丸くなる(満月様顔貌)、体重増加、不眠、感染症への抵抗力低下など

- 免疫調節薬:感染症のリスク増加、血液障害など

当院では、副作用の早期発見と安全な治療の継続を心がけており、必要に応じて他の医療機関と連携して対応しています。

日常生活で気をつけることはありますか?

食生活とストレス管理がとても重要です。特に脂質の摂取には注意が必要で、動物性脂肪の多い食品(肉類、乳製品、バターなど)は症状を悪化させることがあります。できるだけ脂肪分の少ない食事を心がけましょう。

また、心理的ストレスも病状を悪化させる要因となるため、十分な休養・睡眠を取り、リラックスできる時間を意識的に確保することが大切です。