胃カメラ検査とは

胃カメラ検査は、極細のスコープを鼻または口から挿入し、食道・胃・十二指腸などの上部消化管の粘膜を直接観察する検査です。微小な病変や炎症の有無、形状、広がりなどを正確に捉えることができ、病気の早期発見に有効です。さらに、必要に応じて検査中に組織を採取し、病理検査による確定診断も行えます。

胃カメラは、胃がんの早期発見や診断において最も信頼できる検査方法です。胃がんは日本国内で比較的多く見られる疾患ですが、医学の進歩により、早期に発見できれば完治が期待できるようになっています。しかしながら、初期の胃がんは自覚症状に乏しいため、症状がない場合でも、リスクや年齢に応じて定期的に胃カメラ検査を受けることが重要です。

当院では、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医が、診察から検査・治療まで一貫して担当いたします。患者様の負担をできる限り軽減するため、鼻から挿入する経鼻内視鏡検査や鎮静剤の使用にも対応しております。検査前後には丁寧で分かりやすい説明を行っておりますので、不安な点や気になることがあればお気軽にご相談ください。

このような症状がある方は胃カメラ検査を受けましょう

- 胃痛・胃もたれがある

- 胸焼けが続いている

- のどがつかえる感覚や、飲み込みにくさがある

- 酸っぱいものや苦味が上がってくる(呑酸)

- げっぷが頻繁に出る

- 吐き気や嘔吐がある

- 食欲不振が続いている

- 原因が思い当たらない体重の減少がある

- 黒くて粘り気のある便が出た

- ピロリ菌検査で陽性だった

- 家族にピロリ菌陽性の方がいる

- 過去に胃潰瘍や十二指腸潰瘍と診断されたことがある

- 40歳以上でこれまで一度も胃カメラ検査を受けたことがない

など

たとえ市販薬で一時的に症状が治まっても、何度も繰り返す場合は、重大な疾患が隠れている可能性があります。気になる症状がある際は、一度当院までご相談ください。

当院の胃カメラ検査の特徴

特徴1 研鑽を積んだ内視鏡専門医・指導医が胃カメラ検査を担当

当院の胃カメラ検査は、内視鏡領域で豊富な経験を持つ内視鏡専門医・指導医が担当します。精密かつ迅速な検査で患者様の身体的・精神的な負担を最小限に抑えながら、質の高い診断を実現しています。

当院の胃カメラ検査は、内視鏡領域で豊富な経験を持つ内視鏡専門医・指導医が担当します。精密かつ迅速な検査で患者様の身体的・精神的な負担を最小限に抑えながら、質の高い診断を実現しています。

特徴2 経口・経鼻内視鏡からお選び頂けます

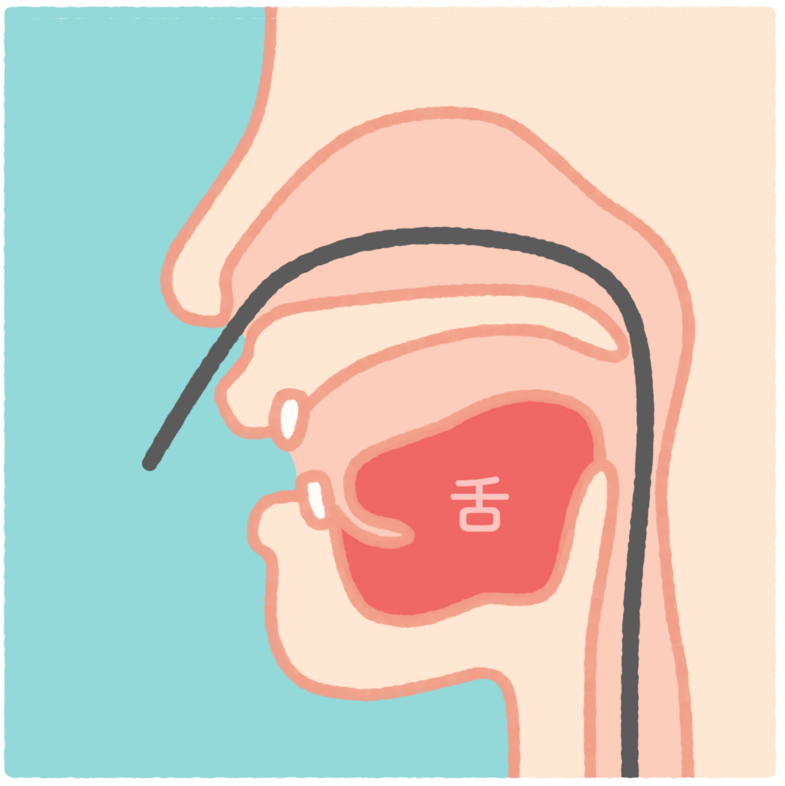

患者様のご希望や体質に合わせて、口から挿入する経口内視鏡検査と、鼻から挿入する経鼻内視鏡検査のどちらかをお選び頂けます。いずれも適切な麻酔や鎮静剤を併用することで、不快感の少ない検査が可能です。

経口胃カメラ検査:鎮静剤を使用する方、鼻の麻酔が苦手であったり、鼻腔の痛みが強い方にお勧め

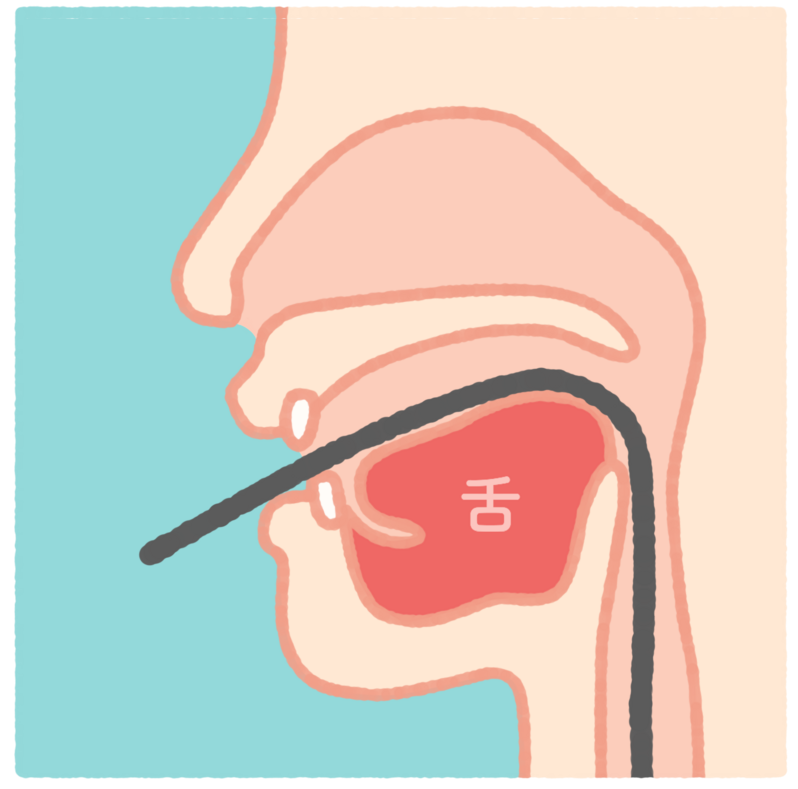

のどに局所麻酔を施した上で、口から内視鏡を挿入して行う検査です。当院では、従来よりも細いスコープを使用しており、咽頭反射を抑えることで、以前よりも快適に検査を受けて頂けます。スコープは舌の奥を通るため、人によっては嘔吐感を覚えることがありますが、挿入時には細心の注意を払い、苦痛が最小限になるよう丁寧に操作します。麻酔が切れた後も違和感や痛みが残らないよう、細やかな対応を心がけております。

のどに局所麻酔を施した上で、口から内視鏡を挿入して行う検査です。当院では、従来よりも細いスコープを使用しており、咽頭反射を抑えることで、以前よりも快適に検査を受けて頂けます。スコープは舌の奥を通るため、人によっては嘔吐感を覚えることがありますが、挿入時には細心の注意を払い、苦痛が最小限になるよう丁寧に操作します。麻酔が切れた後も違和感や痛みが残らないよう、細やかな対応を心がけております。

経鼻胃カメラ検査:当日運転する方、カメラ挿入中の画像が見たい方にお勧め

(経鼻胃カメラでも鎮静剤の使用は可能です)

鼻に局所麻酔を施し、鼻腔からスコープを挿入して上部消化管を観察する検査方法です。舌の奥に触れないため嘔吐反射が起こりにくく、のどを通過する際の不快感も非常に少ないのが特長で、全身への影響が少ないです。また、検査中にモニターの映像を一緒に確認しながら説明を受けることも可能で、検査内容を視覚的に把握したい方にお勧めです。

鼻に局所麻酔を施し、鼻腔からスコープを挿入して上部消化管を観察する検査方法です。舌の奥に触れないため嘔吐反射が起こりにくく、のどを通過する際の不快感も非常に少ないのが特長で、全身への影響が少ないです。また、検査中にモニターの映像を一緒に確認しながら説明を受けることも可能で、検査内容を視覚的に把握したい方にお勧めです。

麻酔は1時間ほどで自然に切れますので、日常生活への影響もほとんどありません。ただし、鼻腔が狭い方や構造に変形がある場合には、痛みや出血が生じることがあり、状況に応じて経口内視鏡への切り替えをお願いすることがあります。

※検査前には鼻腔の麻酔処置などに20分程度お時間を頂きます。

*よく鼻からの方が楽なのか、口からの方が楽なのかという質問をお受けします。どちらも得意不得意があるので、ご自身でどちらのカメラが向いているか考えていただき選択していただきます。

鼻からの内視鏡の良いところは喉を超えるときの反射(オエッとなる感じ)を抑えれるのが一番の利点です。歯磨きをしていてもオエッとなることが多いような方は鼻からの内視鏡が向いています。鎮静剤を使うとさらに楽に受けることが可能です。

口からの内視鏡の良いところは鼻腔という狭い空間を通らないのが利点です。鼻アレルギーがあって、鼻の痛みに敏感な方は鼻からの内視鏡での痛みが強い場合があります。ただ、のどの違和感は鼻からの内視鏡より出やすいので鎮静剤を使うとかなり軽減されます。

特徴3 鎮静剤を使用した苦痛の少ない胃カメラ検査

当院では、ウトウトした状態で検査を受けられるよう、鎮静剤を使用した検査にも対応しています。痛みや不快感を軽減できるため、検査が苦手な方や過去に辛い経験がある方にも安心して受けて頂けます。

当院では、ウトウトした状態で検査を受けられるよう、鎮静剤を使用した検査にも対応しています。痛みや不快感を軽減できるため、検査が苦手な方や過去に辛い経験がある方にも安心して受けて頂けます。

特徴4 条件を満たすことで初診当日の胃カメラ検査が可能

検査枠の空き状況や食事制限のタイミングなど、一定の条件を満たす場合に限り、初めてのご来院当日にそのまま胃カメラ検査を受けて頂くことも可能です。早めの診断をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

検査枠の空き状況や食事制限のタイミングなど、一定の条件を満たす場合に限り、初めてのご来院当日にそのまま胃カメラ検査を受けて頂くことも可能です。早めの診断をご希望の方は、事前にお問い合わせください。

特徴5 最新の内視鏡システムEVIS X1を導入

オリンパス社製の最先端内視鏡システム「EVIS X1」を導入しており、特殊光による観察、拡大機能、高解像度のデジタル映像処理などにより、微小な病変の早期発見が可能になりました。より確実で精度の高い診断を支える設備を整えています。

オリンパス社製の最先端内視鏡システム「EVIS X1」を導入しており、特殊光による観察、拡大機能、高解像度のデジタル映像処理などにより、微小な病変の早期発見が可能になりました。より確実で精度の高い診断を支える設備を整えています。

特徴6 胃カメラと大腸カメラの同日検査が可能

当院では、胃と大腸の両方を一度に検査できる同日内視鏡検査に対応しています。がんのリスクが高まる40代以降の方にとって、効率良く体の状態を把握できる方法です。事前の食事制限も1回で済むため、お忙しい方にもお勧めです。

当院では、胃と大腸の両方を一度に検査できる同日内視鏡検査に対応しています。がんのリスクが高まる40代以降の方にとって、効率良く体の状態を把握できる方法です。事前の食事制限も1回で済むため、お忙しい方にもお勧めです。

特徴7 土曜日も胃カメラ検査が可能

平日に時間が取りづらい方のために、当院では土曜日も胃カメラ検査を実施しています。お仕事や家事などで平日の来院が難しい方も、無理なくスケジュールを組んで頂けます。

平日に時間が取りづらい方のために、当院では土曜日も胃カメラ検査を実施しています。お仕事や家事などで平日の来院が難しい方も、無理なくスケジュールを組んで頂けます。

特徴8 検査後は寝たままリカバリールームまで移動

鎮静剤を使用した検査では、無理なくすぐにお休みいただけるように、スタッフが寝たままの状態でリカバリールームへご案内します。覚醒までの時間を静かな環境でゆっくりお過ごし頂けます。

鎮静剤を使用した検査では、無理なくすぐにお休みいただけるように、スタッフが寝たままの状態でリカバリールームへご案内します。覚醒までの時間を静かな環境でゆっくりお過ごし頂けます。

特徴9 感染予防のため洗浄・消毒を徹底

内視鏡関連の機器・器具は、日本消化器内視鏡学会のガイドラインに準拠し、洗浄・消毒を徹底しています。また、使い捨て可能なディスポーザブル製品を積極的に導入するなど、院内感染の予防にも万全の体制で取り組んでいます。

内視鏡関連の機器・器具は、日本消化器内視鏡学会のガイドラインに準拠し、洗浄・消毒を徹底しています。また、使い捨て可能なディスポーザブル製品を積極的に導入するなど、院内感染の予防にも万全の体制で取り組んでいます。

特徴10 内視鏡検査はWEB予約可能

内視鏡検査のご予約は、WEBから24時間いつでも受け付けています。なお、大腸カメラ検査をご希望の方は、事前の下剤服用など準備が必要となるため、あらかじめご来院頂く必要があります。

内視鏡検査のご予約は、WEBから24時間いつでも受け付けています。なお、大腸カメラ検査をご希望の方は、事前の下剤服用など準備が必要となるため、あらかじめご来院頂く必要があります。

胃カメラ検査で分かること

上部消化管には様々な疾患が発生する可能性がありますが、初期には、胸焼けや軽い腹痛といったよくある症状に留まることが多く、問診や身体診察だけでは正確な診断は難しいです。胃カメラ検査は、上部消化管の粘膜を直接確認でき、病変の有無や状態を詳細に確認できる唯一の手段です。胃カメラ検査では、例えば以下のような疾患の診断が可能です。

胃カメラ検査の流れ

1前日

前日の夕食は消化の良いものを選び、夜9時までに食事を終えてください。水や薄いお茶など、無糖で透明な飲み物は摂取可能ですが、飲酒は控えてください。

2当日朝

朝食は控えた状態で来院してください。水や薄いお茶であれば水分補給は可能です。

朝食は控えた状態で来院してください。水や薄いお茶であれば水分補給は可能です。

常用薬がある方は、検査後または検査の3時間前までに服用してください。ただし、糖尿病治療薬やインスリンは当日休薬が必要です。服薬の可否は事前に医師から説明がありますので、その指示に従ってください。

3ご来院

事前に診察を済ませている方は、検査予約時間の20分前までにご来院ください。

事前に診察を済ませている方は、検査予約時間の20分前までにご来院ください。

人間ドックで胃カメラを受け、診察がまだの方は、予約の30分前までにお越しください。

4問診と準備

来院後、医師による診察と問診を行います。その後、胃の泡を消すお薬を服用し、のどまたは鼻に局所麻酔を施します。鎮静剤を使用する場合は、当日の車・バイク・自転車の運転はできません。公共交通機関をご利用頂くか、ご家族などに送迎を依頼してください。

5検査

検査時間は5〜10分程度です。必要に応じてピロリ菌検査も実施します。

検査時間は5〜10分程度です。必要に応じてピロリ菌検査も実施します。

6検査終了後

検査が終わり次第、医師が結果をご説明します。鎮静剤を使用した場合は、効果が切れるまでリカバリールームで休憩して頂きます。

検査が終わり次第、医師が結果をご説明します。鎮静剤を使用した場合は、効果が切れるまでリカバリールームで休憩して頂きます。

組織を採取した場合は、病理検査の結果が出るまでに7〜10日程度かかりますので、後日改めてご来院いただき、結果を説明します。

飲食は、検査終了から1時間後を目安に再開してください。まずは少量の水を含み、異常がなければ通常通り水分補給を行い、その後食事を再開して構いません。ただし、当日は胃に負担をかける激しい運動は控えてください。

胃カメラ検査の費用

| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |

|---|---|---|---|

| 胃カメラ検査のみ | 約1,500円 | 約3,000円 | 約4,500円 |

| 胃カメラ検査+病理組織検査 | 約3,000円 | 約6,000円 | 約9,000円 |

※検査内容により費用が変わることがあります。

※上記に加えて、初診料・再診料などが別途かかります。