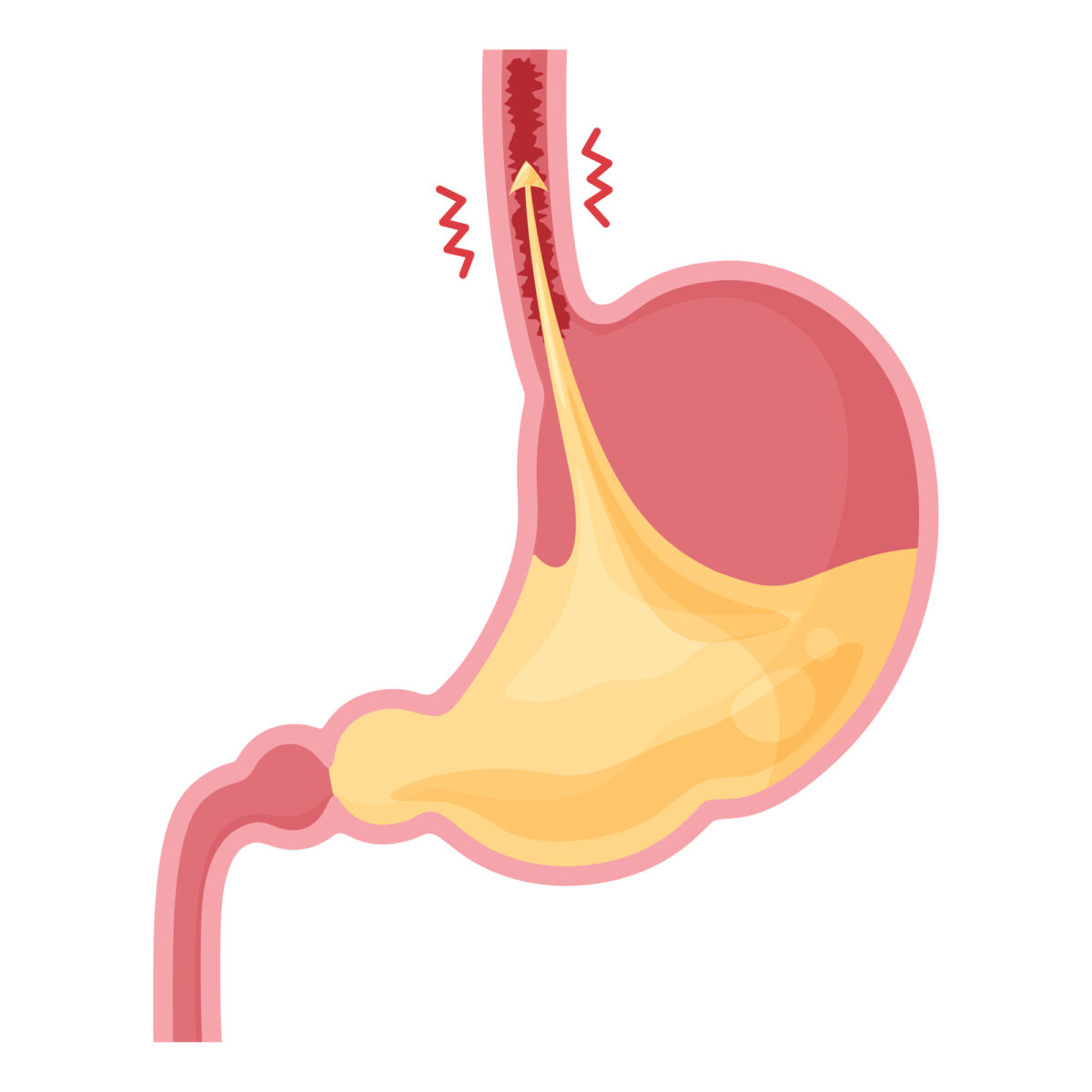

逆流性食道炎とは

逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。主な症状には、胸焼け、酸っぱい液体がこみ上げるような感覚(呑酸)、みぞおち周辺の痛み、食べ物の飲み込みにくさなどがあり、なかには耳鳴りやめまいを伴うこともあります。

逆流性食道炎は、胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、食道の粘膜に炎症が生じる病気です。主な症状には、胸焼け、酸っぱい液体がこみ上げるような感覚(呑酸)、みぞおち周辺の痛み、食べ物の飲み込みにくさなどがあり、なかには耳鳴りやめまいを伴うこともあります。

かつては加齢による筋力の低下により発症するケースが多く見られましたが、近年では肥満、食生活の乱れ、消化機能の低下、ストレスや自律神経の不調などが関係し、若年層を含む幅広い年代で患者数が増加しています。

この病気は再発を繰り返しやすく、炎症が慢性化することで、稀に食道がんへと進行するリスクも指摘されています。胸焼けなどの症状が続く場合は、お早めに当院へご相談ください。

逆流性食道炎の原因

逆流性食道炎は、胃と食道の間にある「下部食道括約筋」の機能が低下することで、胃酸を含む胃の内容物が食道へ逆流し、炎症を引き起こすことで発症します。下部食道括約筋は、胃の内容物が食道へ戻らないようにしっかり締め付け、逆流を防ぐ役割を担っていますが、その働きが様々な要因によって弱まると、逆流が起こりやすくなります。

例えば、加齢に伴う筋力の低下、肥満や猫背、ウエストを締め付ける衣類の着用などによる腹圧の上昇が挙げられます。さらに、脂肪分の多い食事によって胃酸の分泌量が増えることや、消化管の蠕動運動が低下して逆流した内容物の排出が遅れることも、炎症を悪化させる原因となります。加えて、食道の粘膜が知覚過敏になることで、逆流による刺激に対して過敏に反応し、症状が現れやすくなる場合もあります。

ストレスとの関係

ストレスは自律神経の乱れを引き起こし、消化器の働きを乱れさせます。自律神経が乱れることで胃酸が過剰に分泌されたり、蠕動運動や下部食道括約筋の機能が低下したりするため、逆流が起こりやすくなります。

喫煙との関係

タバコを吸うことで下部食道括約筋の働きが弱まり、胃の内容物が逆流しやすくなります。また、唾液は食道粘膜を保護する役割を担いますが、喫煙により唾液の分泌が減少し、粘膜が炎症を起こしやすくなります。喫煙は逆流性食道炎の発症や悪化の一因となるため、禁煙しましょう。

タバコを吸うことで下部食道括約筋の働きが弱まり、胃の内容物が逆流しやすくなります。また、唾液は食道粘膜を保護する役割を担いますが、喫煙により唾液の分泌が減少し、粘膜が炎症を起こしやすくなります。喫煙は逆流性食道炎の発症や悪化の一因となるため、禁煙しましょう。

飲酒との関係

アルコールには胃酸の分泌を促し、下部食道括約筋を緩める作用があるため、逆流を引き起こすリスクが高まります。特に就寝前の飲酒は、横になることで逆流が起こりやすくなり、症状が強く現れやすいです。

アルコールには胃酸の分泌を促し、下部食道括約筋を緩める作用があるため、逆流を引き起こすリスクが高まります。特に就寝前の飲酒は、横になることで逆流が起こりやすくなり、症状が強く現れやすいです。

逆流性食道炎の症状

代表的な症状としては、胸焼けや、酸っぱい胃酸がのど元まで込み上げてくる「呑酸(どんさん)」があります。それ以外にも、咳が続く、のどの違和感、食べ物を飲み込みにくい感覚、みぞおちの痛みといった症状がみられることがあります。さらに、喘息のような呼吸症状や、声がかすれる嗄声(させい)、めまい、口内炎などを引き起こすこともあります。

逆流性食道炎の検査

まずは問診で症状や生活習慣などを伺います。必要に応じて胃カメラ検査を行い、食道や胃の粘膜の状態を詳しく確認します。

まずは問診で症状や生活習慣などを伺います。必要に応じて胃カメラ検査を行い、食道や胃の粘膜の状態を詳しく確認します。

当院では、精度の高い検査を実現するため、最新鋭の内視鏡システムを導入しており、内視鏡検査に精通した専門医・指導医が診断を担当します。検査時には、ご希望に応じて鎮静剤を使用し、眠っているようなリラックスした状態で受けて頂くことも可能です。初めての方も安心してご相談ください。

逆流性食道炎の治療

薬物療法

胃酸の分泌を抑える薬剤を処方します。患者様の症状の程度や体質に応じて、複数のお薬を組み合わせて処方することがあります。

プロトンポンプ阻害剤(PPI)

胃酸の分泌を抑制するお薬で、逆流による食道へのダメージを抑える効果が高く、長期的な改善が期待できます。

H2ブロッカー

PPIよりも作用は穏やかですが、軽度の症状に対しては十分な効果が見込めるお薬です。

粘膜保護薬・抗酸化薬

食道の炎症や傷ついた粘膜の修復を助ける作用を持つお薬で、必要に応じて補助的に処方されます。抗酸化作用もあるため、炎症の悪化を防ぐ目的でも使用されます。

生活習慣・食習慣の見直し

食事内容の見直しが重要です。脂っこい料理や唐辛子、コーヒーなどの刺激物は、胃酸の分泌を活発にするため、できるだけ控えるようにしましょう。また、タンパク質を過剰に摂取すると、胃の中に食べ物が留まる時間が長くなり、逆流を引き起こしやすくなります。

次に、食事の摂り方にも注意が必要です。早食いや暴飲暴食、食後すぐに横になるといった行動は、胃に負担をかけて症状を悪化させる原因となります。特に就寝前の飲酒は、強い症状を招きやすいため避けてください。

さらに、腹圧の上昇を防ぐことも大切です。肥満は腹部の圧力を高め、逆流のリスクを高めます。加えて、猫背の姿勢や重いものを持つ動作も腹圧を上げてしまうため、腹部に負担をかけないような姿勢や行動を心がけましょう。

逆流性食道炎の食事・予防

腹圧をかけない生活習慣を意識する

普段の生活の中には、気づかないうちに腹部に圧力がかかる動作が潜んでいます。例えば、猫背や前屈みの姿勢(庭仕事や長時間のデスクワークなど)は腹圧を高める原因になります。また、重い物を持ち上げるといった動作も注意が必要です。

加えて、ウエストを強く締め付けるベルトやガードル、補正下着の使用も逆流を引き起こしやすくなるため、できるだけ避けましょう。

横になると咳が出るなどの症状がある場合は、右側を下にして寝ることで症状の改善が期待できます。クッションなどで上半身をやや高く保つ工夫も有効です。

食事の内容やタイミングにも注意を

脂肪分が多い食事は胃酸の分泌を促すため控えるようにしましょう。また、アルコール、カフェイン、香辛料、酸味の強い食品も胃に刺激を与えるため、過剰摂取は避けてください。

暴飲暴食は胃に負担をかけるため、腹八分目を意識し、ゆっくり食事を摂ることが大切です。さらに、就寝の2時間以上前には夕食を済ませておくよう心がけましょう。

食道粘膜の修復を助けるとされるビタミンUを含む野菜(キャベツ、ブロッコリー、アスパラガス、トマトなど)も、適度に食事に取り入れると効果的です。

食後にガムを噛むのも効果的

食後にガムを噛むことで唾液の分泌が促され、唾液が持つ粘膜保護作用により食道の炎症を和らげる効果が期待できます。胃酸の分泌が高まる食後にガムを噛むことで、逆流の予防に繋がる可能性があります。