胸焼けとは

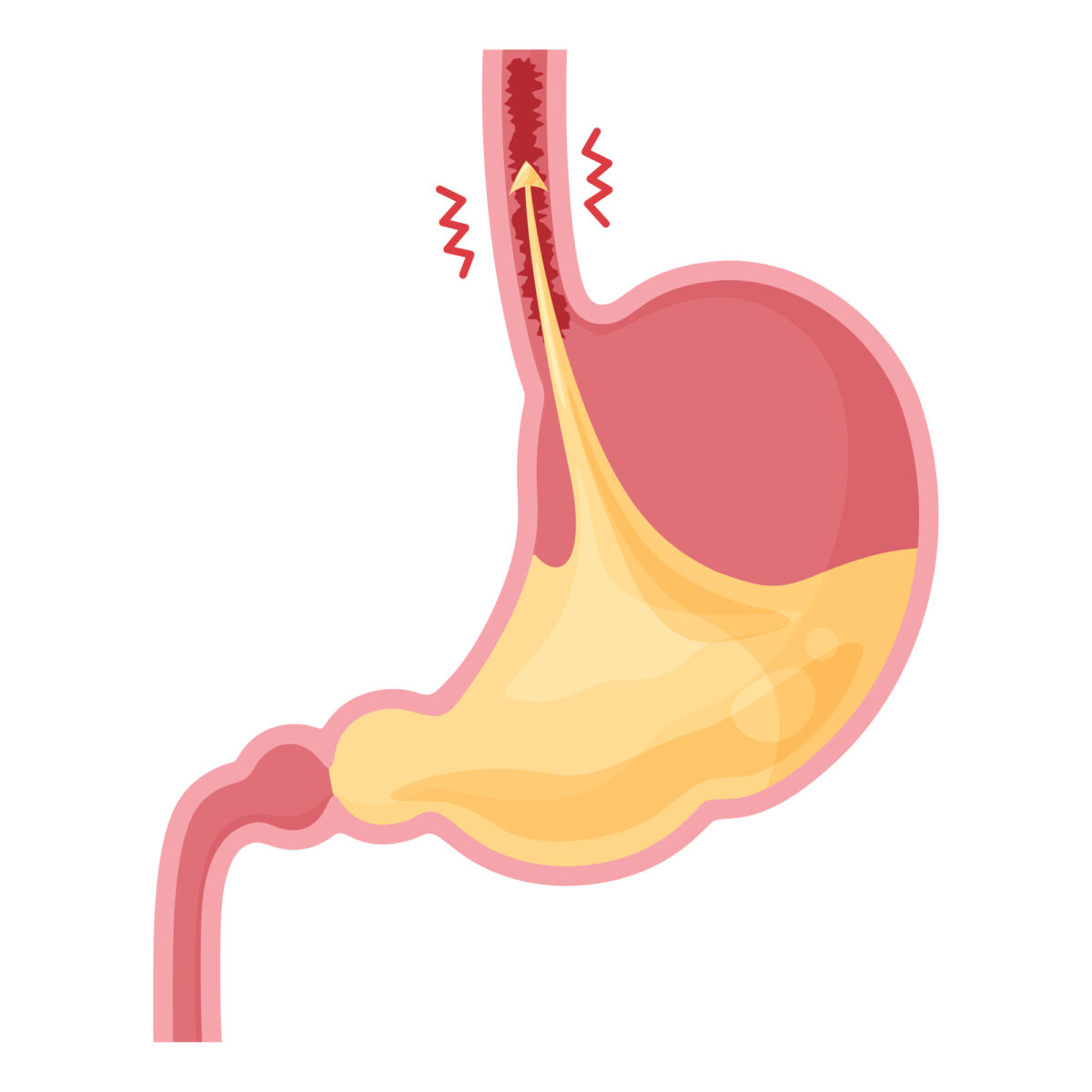

胸焼けは、胸の中央付近に熱さや灼熱感、焼けるような痛みを感じる状態を指します。多くの場合、胃酸が食道へ逆流し、粘膜を刺激・損傷することで引き起こされます。特に、食後に胃が膨らみ、胃と食道の境目にある「下部食道括約筋」が緩むと、胃酸が食道に上がりやすくなります。

胸焼けは、胸の中央付近に熱さや灼熱感、焼けるような痛みを感じる状態を指します。多くの場合、胃酸が食道へ逆流し、粘膜を刺激・損傷することで引き起こされます。特に、食後に胃が膨らみ、胃と食道の境目にある「下部食道括約筋」が緩むと、胃酸が食道に上がりやすくなります。

このような逆流は、加齢や肥満による筋力の低下、胃腸の蠕動運動の低下、食道粘膜の過敏性など、様々な要因によって引き起こされます。

胸焼けの症状は個人差があり、胸の圧迫感や痛み、背中の張り、酸っぱい液体が口に上がる「呑酸」などを伴うこともあります。原因疾患としては、逆流性食道炎や消化性潰瘍、食道アカラシア、胃がん・食道がん、機能性ディスペプシアなどの消化器疾患が挙げられます。また、心筋梗塞や狭心症などの循環器疾患が原因となることがあるため、胸焼けに加えて強い胸痛がある場合は、できるだけ早く医療機関を受診する必要があります。

胸焼けの原因

食べ過ぎ・飲み過ぎ

胃に負担をかける過剰な飲食は、胸焼けを引き起こしやすくなります。特に、食後すぐに横になることで胃酸が逆流しやすくなるため注意が必要です。できるだけ腹八分目を心がけ、食後はすぐに横にならないようにしましょう。

高脂質・刺激の強い食事

脂っこい食べ物や、刺激の強い食品は、消化に時間がかかるうえに胃酸の分泌を刺激するため、胸焼けの原因となることがあります。揚げ物や肉料理、バター、マヨネーズなどの高脂肪食品は控えめにし、栄養バランスを意識した食生活を心がけましょう。コーヒーや唐辛子などの摂取が多い方も注意が必要です。

脂っこい食べ物や、刺激の強い食品は、消化に時間がかかるうえに胃酸の分泌を刺激するため、胸焼けの原因となることがあります。揚げ物や肉料理、バター、マヨネーズなどの高脂肪食品は控えめにし、栄養バランスを意識した食生活を心がけましょう。コーヒーや唐辛子などの摂取が多い方も注意が必要です。

胸焼けを誘発しやすい食品

- 揚げ物

- 香辛料

- マヨネーズなどの高脂肪食品

- バターやチーズなどの乳製品

- チョコレート

- コーヒー

- アルコール

- オレンジやグレープフルーツなどの柑橘系果物

胃への圧迫

食事量が多くなると胃が膨張し、食道への圧力が増して胸焼けを誘発することがあります。肥満・便秘・妊娠なども胃を圧迫する要因です。日常的に適度な運動を取り入れ、夕食は就寝の3時間前までに済ませるなど、生活リズムにも気を配りましょう。

精神的ストレス

過度なストレスは自律神経に影響を与え、胃腸の動きが乱れることで胸焼けを引き起こすことがあります。慢性的なストレスは、胃潰瘍などのリスクも高めるため、睡眠時間をしっかり確保し、リラックスできる時間を意識的に持つことが大切です。

喫煙習慣

タバコは胃の血流を悪化させ、胃粘膜の防御機能を低下させるため、胸焼けや胃もたれ、のどの不快感などの症状を誘発しやすくなります。

タバコは胃の血流を悪化させ、胃粘膜の防御機能を低下させるため、胸焼けや胃もたれ、のどの不快感などの症状を誘発しやすくなります。

胸焼けの原因となる主な疾患

非びらん性胃食道逆流症

胸焼けや胸の痛み、胃の不快感など胃酸の逆流による症状が慢性的に続く病気ですが、胃カメラ検査を行っても明確な炎症やびらんが確認できない点が特徴です。

慢性胃炎

長期にわたり胃粘膜に炎症が続く状態で、主な原因としてはピロリ菌感染、ストレス、不規則な食生活などが挙げられます。症状としては、胃痛、胃もたれ、吐き気、げっぷ、腹部の張り、胸焼けなど多岐にわたります。炎症が慢性化しているため、治療には時間がかかることがあります。

胃・十二指腸潰瘍

胃や十二指腸の粘膜が深く傷ついた状態で、原因としてはピロリ菌感染、ストレス、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の服用などが関与しています。みぞおちの痛みや胸焼け、胃の不快感といった症状を伴うことが多いです。

食道がん

食道粘膜に発生する悪性腫瘍で、早期発見が重要です。初期段階では症状が乏しいこともありますが、進行すると胸の痛みや違和感、飲み込みづらさが現れ、首や腹部への転移リスクも高まります。喫煙や飲酒が最大のリスク因子で、これらの習慣がある方は特に注意が必要です。

胸焼けの治療

胸焼けが続く場合、自己判断で放置するのは危険です。症状の背後に逆流性食道炎や食道がんといった疾患が隠れている可能性もあるため、専門医による診断を受けることが重要です。当院では必要に応じて胃カメラ検査を行い、原因を的確に突き止めた上で治療方針をご提案しています。気になる症状がある方は、お早めにご相談ください。

胃酸分泌抑制薬

胃酸の過剰分泌が胸焼けの大きな要因となるため、プロトンポンプ阻害薬やH2ブロッカーといった薬剤を用いて胃酸の量をコントロールします。

消化管運動機能改善薬

胃腸の動きを活発にし、食物の流れをスムーズにします。胸焼けのほか、吐き気や食欲不振などの症状を和らげる効果が期待でき、結果的に胃酸の逆流を防ぐことにも繋がります。

胃の内容物が食道に逆流することで、食道粘膜が炎症を起こし、胸焼けや胸部・のどの不快感を引き起こす疾患です。特に食後に症状が現れやすいのが特徴です。

胃の内容物が食道に逆流することで、食道粘膜が炎症を起こし、胸焼けや胸部・のどの不快感を引き起こす疾患です。特に食後に症状が現れやすいのが特徴です。