このような症状はありませんか?

- 胃痛やみぞおちの痛みが突然現れる

- 食後に痛みが現れる

- 胃の痛みやみぞおちの不快感が続いている

- みぞおちの痛みに伴って吐き気や発熱がある

- 空腹時や食べ過ぎた後に痛みを感じる

- 特定の食べ物や飲み物で痛みが悪化する

- ストレスで痛みが出る

- 市販薬を服用するとかえって痛みが強くなる

- 早朝や夜間など、時間帯によって痛みが出る

こうした症状の背景には、胃腸の不調だけでなく、膵臓・胆のうの疾患や胸部の異常が隠れている場合もあります。痛みが出る部位や種類、さらには伴う症状を詳しく把握することが、正確な診断と治療に繋がります。

みぞおちの痛みと自律神経の関係

強いストレスや季節の変わり目、エアコンによる急激な温度差などは、自律神経のバランスを乱す要因となります。その結果、胃酸が過剰に分泌される、胃を守る粘液が減少することで、胃や十二指腸に負担がかかりやすくなります。

強いストレスや季節の変わり目、エアコンによる急激な温度差などは、自律神経のバランスを乱す要因となります。その結果、胃酸が過剰に分泌される、胃を守る粘液が減少することで、胃や十二指腸に負担がかかりやすくなります。

胃粘膜が胃酸によって傷つくと、胃痛やみぞおちの痛みとして症状が現れることがあります。

みぞおちの痛みの原因となる主な疾患

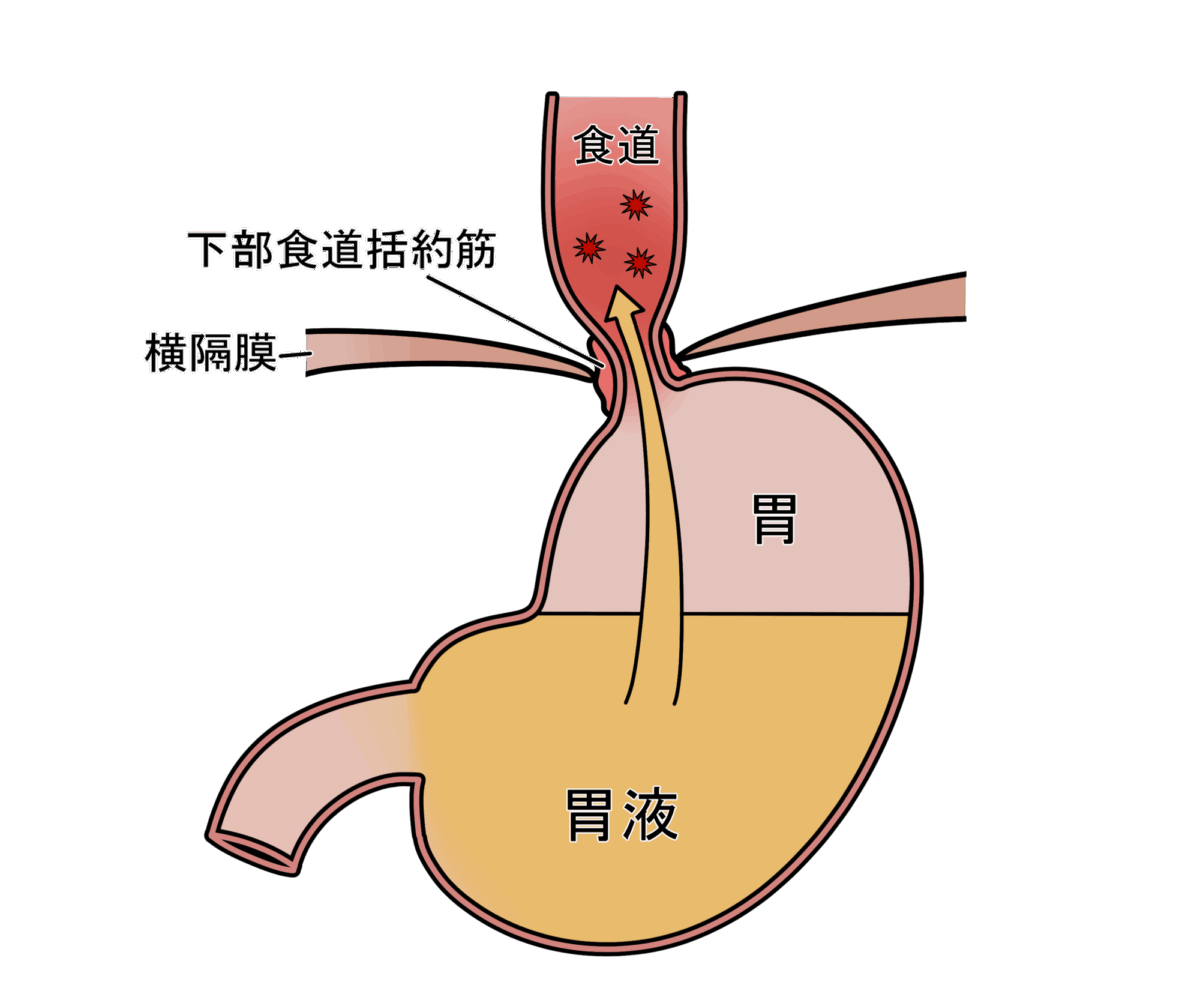

逆流性食道炎

胃酸や食べ物が食道に逆流し、粘膜を傷つけることで炎症が生じます。胸焼けや呑酸、飲み込みづらさのほか、みぞおちの痛みを感じることがあります。特に空腹時や横になったとき、夜間に症状が現れやすいのが特徴です。

胃酸や食べ物が食道に逆流し、粘膜を傷つけることで炎症が生じます。胸焼けや呑酸、飲み込みづらさのほか、みぞおちの痛みを感じることがあります。特に空腹時や横になったとき、夜間に症状が現れやすいのが特徴です。

機能性ディスペプシア

胃痛やみぞおちの違和感が続いても、検査で明らかな異常が見つからない場合に診断される病気です。胃がんや逆流性食道炎が否定された後に考えられ、生活習慣やストレスが関与していると言われています。

急性胃炎

突然の胃の炎症により、みぞおちの痛みや吐き気、下痢が起こる疾患です。主な原因はストレス、暴飲暴食、ピロリ菌感染、薬剤の副作用などで、安静にしていれば数日で改善することもあります。

十二指腸炎

アルコール摂取やストレス、お薬の副作用、ピロリ菌感染などにより十二指腸の粘膜が炎症を起こします。慢性化すると、みぞおちの痛みや吐き気などが繰り返し現れるようになります。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍

ストレスやピロリ菌感染、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)やステロイド薬の使用などによって、粘膜が深く傷ついて発症します。

症状としては、胃やみぞおちに鋭い痛みが出ることが多く、胃潰瘍の場合は食事の刺激で潰瘍部位が反応するため、食事中から食後にかけて痛みが強まるのが特徴です。これに対し、十二指腸潰瘍は空腹時に痛みが起こりやすい傾向があります。

胆石症

胆汁の成分が固まり石となることで発症し、みぞおち周囲に強い痛みを起こします。吐き気や嘔吐、発熱、黄疸を伴うこともあり、発作時には顔面蒼白になることもあります。特に中年以降の肥満体型の方はリスクが高いとされています。

胆のう炎

胆のう管に詰まった結石が原因で胆のうに炎症が起こる病気です。食後に激しい痛みが右上腹部から背中にかけて広がることがあり、発熱や吐き気を伴う場合もあります。重症化すると緊急手術が必要になることがあります。

みぞおちの痛みを防ぐための生活習慣と治療

規則正しい食生活を心がける

胃腸への負担を減らすためには、消化にやさしい食事を適量摂取することが大切です。食事は1日3回、できるだけ決まった時間に摂り、暴飲暴食は避けましょう。また、アルコールの過剰摂取も胃粘膜を刺激するため、控えめにすることが望ましいです。

食材の鮮度と衛生管理に気を付ける

口にする食べ物の鮮度や調理環境の清潔さにも注意が必要です。調理器具は常に衛生に保ち、特に海外では生水の摂取を避けるなど、水質管理に気を配ることが大切です。

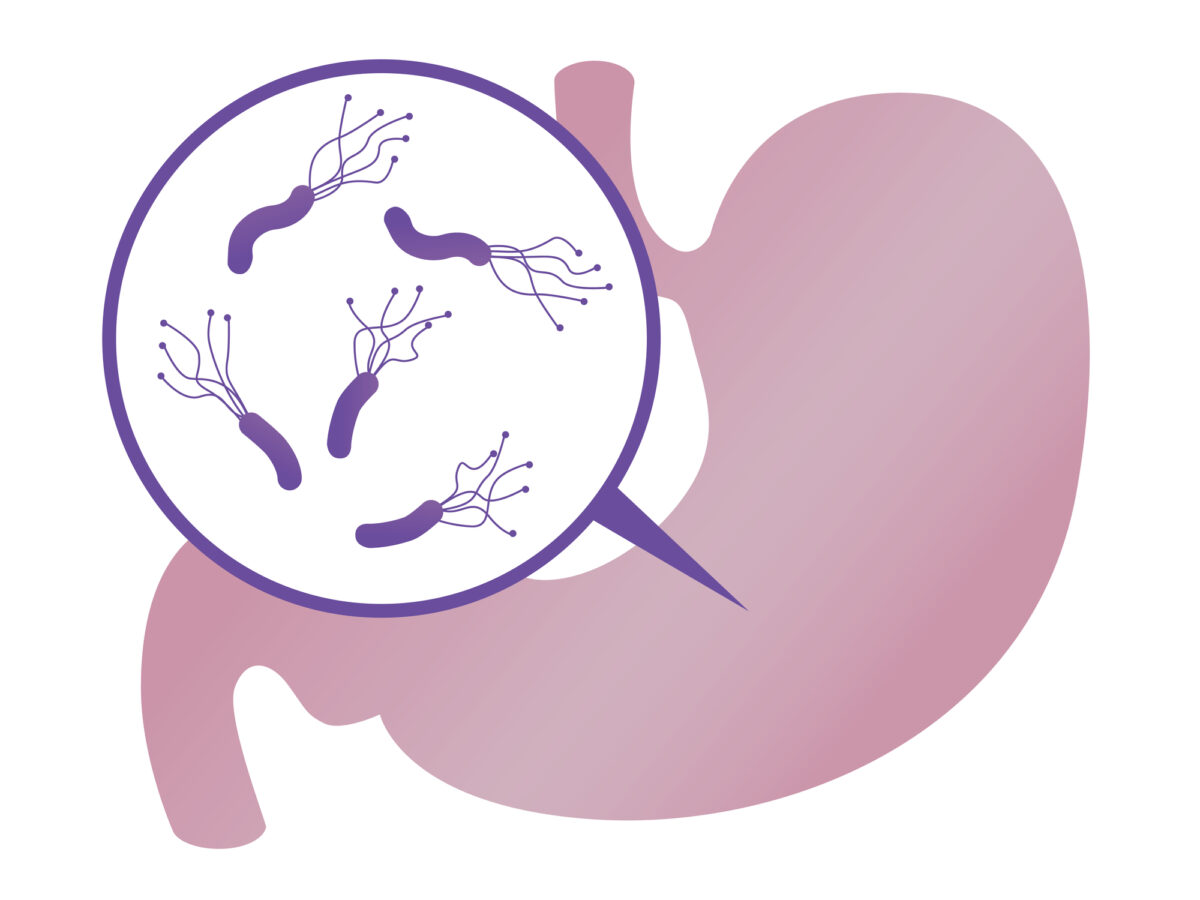

ピロリ菌除菌

ピロリ菌に感染していると、慢性胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がんの発症リスクが高まります。定期的に検査を行い、感染が確認された場合は早期に除菌治療を受けることで、これらの疾患を予防することが可能です。

ピロリ菌に感染していると、慢性胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がんの発症リスクが高まります。定期的に検査を行い、感染が確認された場合は早期に除菌治療を受けることで、これらの疾患を予防することが可能です。