潰瘍性大腸炎とは

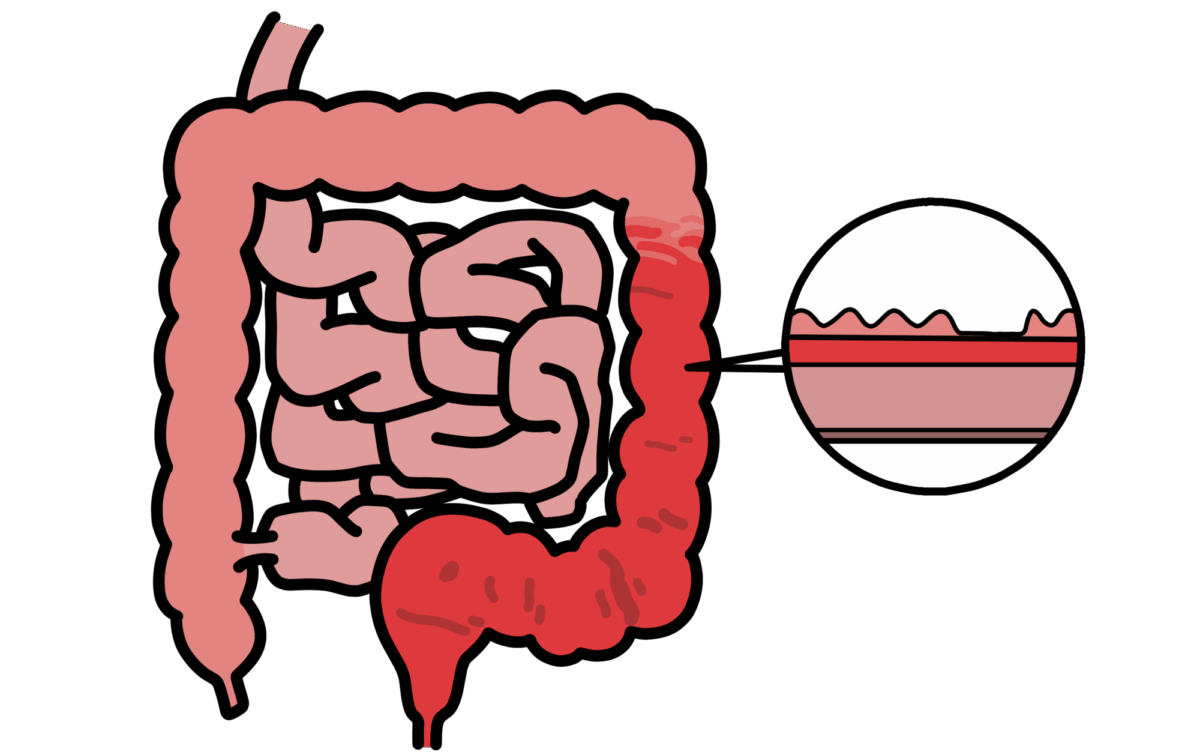

潰瘍性大腸炎は、消化管の粘膜に慢性的な炎症が起こる「炎症性腸疾患(IBD)」のひとつです。特に大腸に炎症が生じるのが特徴ですが、その詳しい発症メカニズムはまだ明らかになっていません。この病気は厚生労働省の指定難病に認定されており、治療の際には難病医療費助成制度を活用して医療費の支援を受けることが可能です。

潰瘍性大腸炎は、消化管の粘膜に慢性的な炎症が起こる「炎症性腸疾患(IBD)」のひとつです。特に大腸に炎症が生じるのが特徴ですが、その詳しい発症メカニズムはまだ明らかになっていません。この病気は厚生労働省の指定難病に認定されており、治療の際には難病医療費助成制度を活用して医療費の支援を受けることが可能です。

性別を問わず発症する疾患であり、全年代に見られますが、特に20代の若年層に多く確認されています。現在のところ完治に至る治療法は確立されておらず、症状をコントロールしながら寛解状態を維持することが治療の主な目的となります。

潰瘍性大腸炎の主な症状

- 下腹部の不快感

- 排便異常(下痢・粘血便・血便)

- 腹痛

- 発熱

- 体重減少

- 貧血

潰瘍性大腸炎は、症状が一時的に落ち着く「寛解期」と、悪化する「再燃期」を繰り返す傾向があります。症状が軽くなったとしても自己判断で治療を中断すると、再燃や悪化のリスクが高まりますので、必ず医師の指示に従って治療を継続しましょう。

潰瘍性大腸炎と似た症状を示す疾患

潰瘍性大腸炎と同様の症状を示す病気には、細菌による腸炎(例えば細菌性赤痢やサルモネラ腸炎)、クローン病といった炎症性腸疾患などが知られています。これらの疾患とは症状が似通っているため、潰瘍性大腸炎の診断時には、各疾患の特徴を正しく踏まえた上で鑑別することが重要です。

細菌性赤痢

細菌性赤痢は、赤痢菌によって引き起こされる感染症で、特にインド、タイ、インドネシアといったアジア圏への渡航時に感染するケースが目立ちます。国内での発症例には、これらの地域からの帰国者を通じた二次感染や、汚染された食品の摂取によるものも含まれます。

細菌性赤痢は、赤痢菌によって引き起こされる感染症で、特にインド、タイ、インドネシアといったアジア圏への渡航時に感染するケースが目立ちます。国内での発症例には、これらの地域からの帰国者を通じた二次感染や、汚染された食品の摂取によるものも含まれます。

感染から発症まではおおよそ1~5日間の潜伏期間があり、その後に下痢や腹痛、発熱などが現れ、潰瘍性大腸炎との区別が困難になることもあります。

サルモネラ腸炎

サルモネラ菌によって引き起こされるサルモネラ腸炎は、汚染された食品を食べることで感染します。特にリスクが高い食品としては鶏卵が挙げられますが、その他にも生肉類や、感染者やペットとの接触が感染源となることもあります。

症状としては、発熱、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などがあり、通常3~4日間続きますが、場合によっては1週間以上に及ぶこともあります。

クローン病

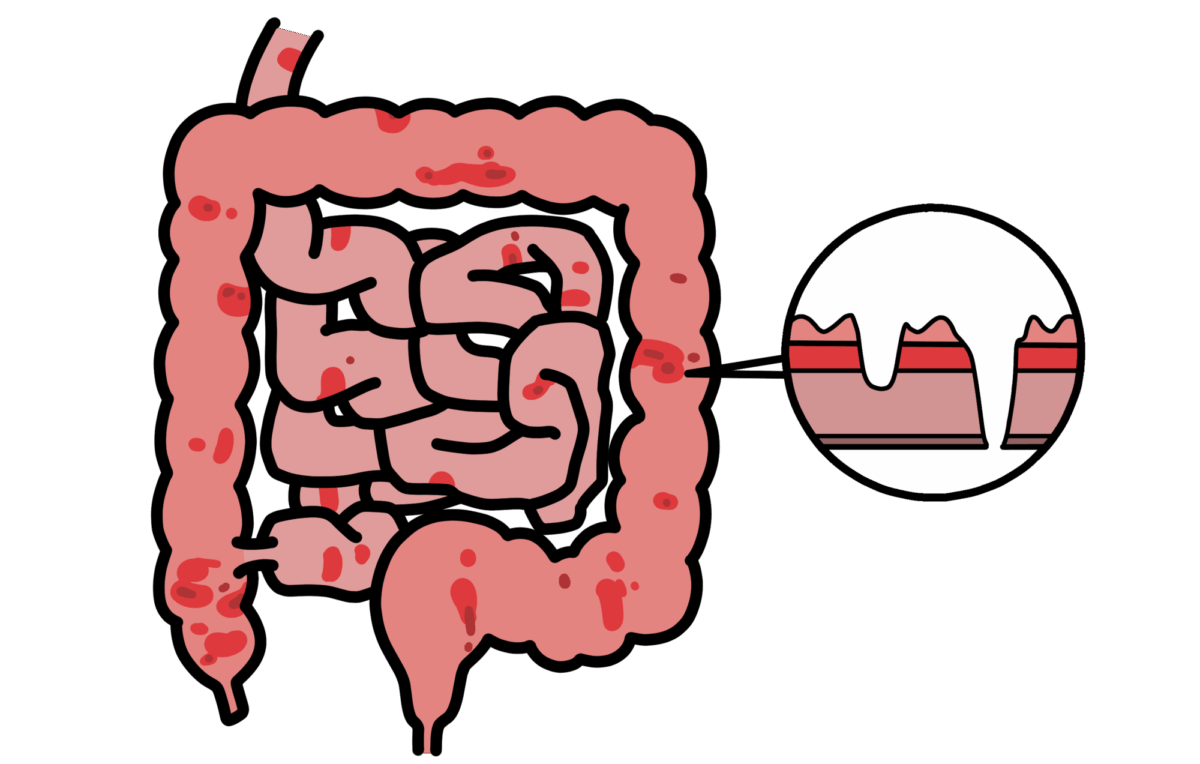

クローン病は、小腸や大腸などの消化管に慢性的な炎症が起こる疾患で、潰瘍性大腸炎と並んで厚生労働省の指定難病に分類されています。

クローン病は、小腸や大腸などの消化管に慢性的な炎症が起こる疾患で、潰瘍性大腸炎と並んで厚生労働省の指定難病に分類されています。

症状は多岐にわたり、腹痛、下痢、発熱、血便、体重減少、貧血、全身の倦怠感などが見られます。潰瘍性大腸炎と症状が似ている点も多いため、正確な診断には専門的な検査と慎重な鑑別が求められます。

潰瘍性大腸炎の原因

潰瘍性大腸炎の明確な発症原因は現在も解明されていませんが、有力な仮説として、免疫系の異常によって自らの白血球が大腸の粘膜を攻撃してしまう「自己免疫反応」が関与していると考えられています。

この他にも、遺伝的な体質、食生活の乱れ、腸内細菌のバランス変化といった複数の因子が発症に影響を及ぼしている可能性があるとされており、様々な角度から研究が続けられています。

潰瘍性大腸炎の検査

潰瘍性大腸炎の診断では、複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。血液検査や腹部レントゲン、超音波検査、便培養なども行われますが、確定診断に最も重要とされるのが大腸カメラ検査です。

潰瘍性大腸炎の診断では、複数の検査を組み合わせて総合的に判断します。血液検査や腹部レントゲン、超音波検査、便培養なども行われますが、確定診断に最も重要とされるのが大腸カメラ検査です。

大腸カメラでは、肛門から挿入した細い内視鏡スコープを使って、大腸の粘膜を直接観察します。炎症の分布や重症度を詳細に確認できるほか、必要に応じて粘膜の一部を採取し、顕微鏡で病理組織を調べる検査を同時に行います。

クローン病との違い

潰瘍性大腸炎とクローン病は、いずれも炎症性腸疾患に分類されるため、症状や所見が似通うことがあります。ただし、いくつかの明確な違いがあるため、検査結果を踏まえた慎重な鑑別が求められます。

潰瘍性大腸炎では、直腸から連続的に炎症が広がるのが特徴で、炎症は大腸に限局し、主に粘膜層に限られます。そのため、腸に穴が開くような穿孔はあまり見られません。

一方、クローン病では、口から肛門に至るまで消化管のどの部位にも炎症が起こり得ます。病変は断続的に現れ、腸壁の全層に炎症が及ぶため、穿孔などの合併症も起こりやすくなります。さらに、口内炎・関節炎・虹彩炎・痔ろうといった腸管外の症状を伴うこともあります。

細菌性大腸炎との違い

潰瘍性大腸炎を診断するには、クローン病だけでなく、細菌による腸炎(細菌性赤痢やサルモネラ腸炎など)との見極めも欠かせません。

このため、便培養や大腸カメラ検査での観察に加え、腸粘膜から組織を採取して病理検査を行い、細菌感染の有無を確認します。

重症度の分類

病気の重症度を把握するためには、血液検査でヘモグロビン値の低下や赤沈(赤血球沈降速度)の上昇などを確認します。これらの指標により中等症以上と診断された場合には、厚生労働省の難病医療費助成制度を受けることが可能です。

潰瘍性大腸炎の治療

潰瘍性大腸炎は、その原因がいまだ特定されていないため、治療の中心は大腸に生じた炎症を抑える対症的なアプローチとなります。

この病気は、症状が良くなる、悪化するを繰り返す「寛解と再燃」のサイクルを持つのが特徴です。そのため、一時的に症状が落ち着いたからといって、自己判断で治療を止めてしまうと、かえって病状が悪化するリスクを高めます。

完治が難しい疾患であるからこそ、長期的に安定した状態を保つためには、根気強く治療を続けていくことが何よりも重要です。

当院で実施する治療

当院では、比較的軽度の潰瘍性大腸炎を対象に治療を行っており、炎症の程度や症状の内容に応じて薬剤を使い分けています。主な治療薬としては、5-アミノサリチル酸製剤やステロイド、免疫調整薬などの内服薬があり、必要に応じて坐薬や注腸剤といった局所投与薬を併用します。

これらの薬剤でも効果が不十分な場合には、抗TNF-α抗体製剤による生物学的製剤治療や、白血球成分を取り除く血球成分除去療法、さらに手術による外科的対応が必要になるケースもあります。そのような高度な治療が必要と判断される場合には、当院と連携している専門的な医療機関をご紹介します。

難病医療費助成制度について

難病医療費助成制度は、根本的な治療法が確立されていない難病に対して、国が医療費の自己負担を軽減することを目的とした公的制度です。対象疾患として認定された病気の治療を受ける際には、患者様の経済的負担が和らぐよう、自己負担割合の引き下げや自己負担額の上限が設けられます。

この制度を利用するには、厚生労働省が定める「重症度分類」に基づき、一定以上の重症であると判定される必要があります。ただし、たとえ症状が軽度であっても、長期間にわたり高額な医療費がかかる場合は、「軽症高額該当」として助成の対象となるケースもあります。

判定には、国が規定した診断基準や重症度分類の基準が適用されます。

診断基準

潰瘍性大腸炎の診断には、以下の【A】【B】のいずれか1項目と【C】の条件を満たすことに加え、他の疾患の可能性を検査で除外する必要があります。

A 臨床症状

粘液や血液を伴う便(粘血便)が長期間続く、または繰り返し現れること。

※過去に同様の症状があった場合も含まれます。

B 内視鏡検査による所見

以下のいずれかが認められることが条件です。

- 粘膜全体に広がる炎症が見られ、血管が透けて見えなくなっており、表面は粗くまたは細かい粒状になっている。さらに、粘膜は脆く、軽く触れただけで出血し、粘液や膿のような分泌物が付着している。

- 多数のびらんや潰瘍、あるいは偽ポリポーシス(腸の表面にできる突起状の変化)が存在する。

注腸X線検査による所見

以下の複数所見が確認されます。

- 粘膜の表面に粗いまたは細かい粒状の変化がびまん性に広がっている。

- 多数のびらんや潰瘍が見られる。

- 偽ポリポーシスが確認される。

- その他、腸のひだ(ハウストラ)が消失し、鉛管のような形状への変化、腸管が狭く短くなっている。

C 組織(生検)検査による所見

- 活動期では、大腸粘膜全層にびまん性の炎症細胞浸潤、陰窩膿瘍(腺の中に膿が溜まる)、杯細胞の著しい減少が見られます。これらは非特異的な所見であるため、他の検査結果と合わせて総合的に評価されます。

- 寛解期では、腺管の配列異常(蛇行・分岐)や腺の萎縮といった変化が残存していることがあります。こうした変化は、通常、直腸から連続的に口側へと広がっていきます。

※なお、B・Cの検査が十分に行えない場合でも、切除手術や剖検で肉眼的・組織学的に潰瘍性大腸炎の特徴的所見が認められ、以下の疾患の除外が確認できれば、潰瘍性大腸炎と診断されます。

除外すべき疾患

潰瘍性大腸炎と似た症状を持つ以下の疾患を、検査で除外する必要があります。

- 感染性腸炎(細菌性赤痢、アメーバ性大腸炎、サルモネラ腸炎、キャンピロバクタ腸炎、大腸結核、クラミジア腸炎 など)

- クローン病

- 放射線照射後の大腸炎

- 薬剤による大腸炎

- リンパ濾胞増殖症

- 虚血性大腸炎

- 腸型ベーチェット病

など

重症度分類

潰瘍性大腸炎の重症度は、症状の程度に応じて「軽症」「中等症」「重症」の3段階に分けられます。この分類は治療方針の検討や、難病医療費助成制度の対象かどうかを判断する上でも重要な指標です。特に「中等症」以上と診断された場合には、助成制度の対象となります。

| 軽症 | 中等症 | 重症 | |

| 排便回数 | 1日あたり4回以下 | 重症と軽症の中間 | 6回以上 |

|---|---|---|---|

| 顕血便 | 軽度(+)〜認められない(-) | 重症と軽症の中間 | 明らかな出血(+++) |

| 発熱 | なし(平熱) | 重症と軽症の中間 | 37.5℃以上の発熱 |

| 頻脈 | なし | 重症と軽症の中間 | 1分あたり90回以上 |

| 貧血(ヘモグロビン) | 正常 | 重症と軽症の中間 | Hb10g/dL以下 |

| 赤沈 | 正常範囲内 | 重症と軽症の中間 | 30mm/h以上 |

- 軽症:上記6項目すべてで軽症の基準を満たす場合

- 中等症:軽症と重症のいずれにも該当しない中間の状態

- 重症:排便回数(6回以上)と血便(+++)の2項目に加え、発熱または頻脈のいずれかを伴い、さらに6項目中4項目以上が重症レベルに該当する場合

軽症高額該当について

潰瘍性大腸炎の重症度分類で「軽症」に該当していても、長期にわたり医療費の負担が大きくなる場合には、「軽症高額該当」として医療費助成の対象となる場合があります。以下のいずれかの条件を満たす方が該当します。

- 医療費助成の申請月から遡って過去12ヶ月の間に、1ヶ月あたりの医療費総額が33,330円を超えた月が3回以上ある方

- 潰瘍性大腸炎と診断されてから12ヶ月未満で、難病指定医が診断を行った月から申請月までの間に、1ヶ月の医療費が33,330円を超えた月が3回以上ある方

潰瘍性大腸炎に関するよくある質問

潰瘍性大腸炎とクローン病はどこが違うのですか?

どちらも腸の粘膜に慢性的な炎症が起こる「炎症性腸疾患」に分類されますが、主な違いは炎症が起こる部位です。潰瘍性大腸炎では、大腸の粘膜に限って炎症やびらん、潰瘍が見られます。一方のクローン病は、口から肛門までの全ての消化管に炎症が生じる可能性があり、より広範な部位に影響が及びます。

潰瘍性大腸炎の代表的な症状にはどのようなものがありますか?

最も頻度が高いのは便通異常です。初期には血便がよく見られ、その後、下痢や軟便、腹痛を伴うケースもあります。症状の出方や程度には個人差があります。

潰瘍性大腸炎に伴う合併症にはどんなものがありますか?

腸管に起こる合併症としては、大量出血や腸の狭窄・閉塞、穿孔、大腸がんなどが挙げられます。また、アフタ性口内炎、関節炎、静脈血栓といった全身性の症状を引き起こすこともあります。

治療薬にはどんな副作用がありますか?

治療薬によって異なりますが、例えば5-アミノサリチル酸製剤ではアレルギー症状や発疹、頭痛、吐き気、腹痛などが報告されています。ステロイドでは満月様顔貌、体重増加、不眠、感染症のリスクがあり、免疫調整薬では感染症や血液障害の可能性もあります。当院では、副作用の早期発見に努めるとともに、必要に応じて他の医療機関とも連携しながら、安全な治療を提供しております。

潰瘍性大腸炎は手術が必要になることもありますか?

内科的な治療で十分な効果が得られない場合には、外科手術が選択されることもあります。ただし、今後は新たなお薬の登場など医療の進歩で、手術の必要性は徐々に減っていくと見込まれます。

日常生活で気をつけることはありますか?

食生活の見直しはとても重要です。動物性脂肪の摂りすぎは病状の悪化に繋がることがあるため、寛解期であっても肉類や乳製品、バターなどは控えめにしましょう。アルコールや香辛料などの刺激物もできるだけ避けてください。

さらに、ストレスも悪化要因の1つです。質の良い睡眠を取る、リラックスできる時間を持つなど、ストレスを上手に軽減する工夫も大切です。当院では問診時にストレスや睡眠状況についても伺い、生活面でのアドバイスも行っております。